Сейфертовские галактики — один из классов галактик с активным ядром (АЯГ). Их делят на два типа в соответствии с шириной эмиссионных линий в оптических спектрах. Традиционное объяснение такому разделению — положение диска галактики относительно наблюдателя. Однако наблюдения последних лет показали, что довольно много сейфертовских галактик меняют свой тип, причем происходит это по космическим меркам очень быстро и ясно, что диск галактики так быстро повернуться не может.

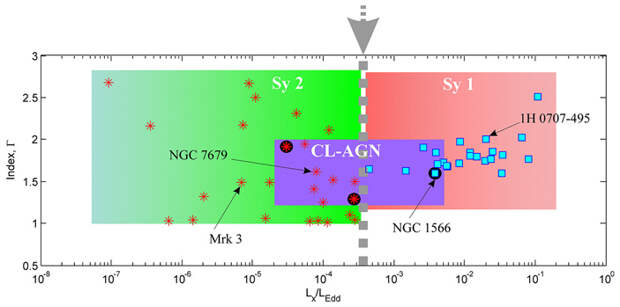

Астрофизики ГАИШ МГУ показали, что тип сейфертовской галактики надежно определяется по отношению рентгеновской светимости к эддингтоновской светимости: для АЯГ I типа оно высокое, для АЯГ II типа оно низкое. Смена типа обусловлена замедлением или ускорением темпа аккреции в газопылевом диске, окружающем двойную СМЧД в ядре галактики.«Унифицированная» классификация АЯГ и ее проблемы

Речь пойдет о галактиках, в центре которых наблюдаются бурные процессы, сопровождающиеся выделением огромного количества энергии. Такие галактики называют галактиками с активным ядром (АЯГ). Для них характерно быстрое изменение яркости центральной части, физический механизм которого долгое время оставался загадкой.

Из очень маленькой области в центре галактики с активным ядром «выплескивается» поток энергии, сравнимый с излучением всей галактики (то есть десятков или даже сотен миллиардов «обычных» звезд типа Солнца). В настоящее время такую активность связывают со сверхмассивными черными дырами (СМЧД) в центрах этих галактик. Источником энергии АЯГ является гравитационное поле СМЧД, преобразующее потенциальную энергию падающего газа в кинетическую и тепловую. Благодаря этому АЯГ — самые мощные источники электромагнитного излучения во Вселенной.

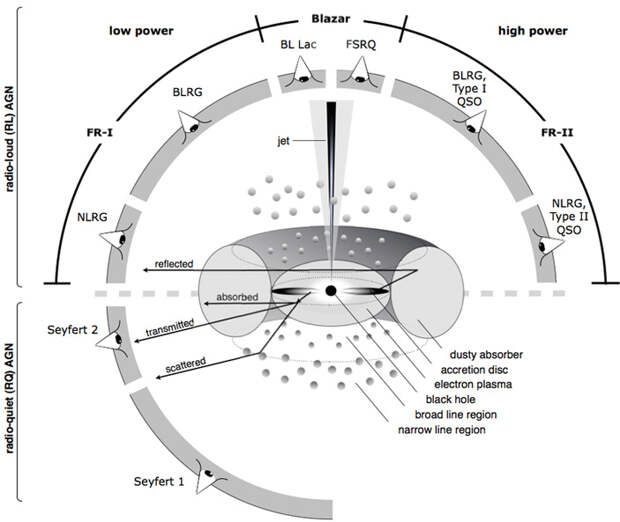

По данным наблюдений доля АЯГ составляет всего 16% от общего числа галактик во Вселенной. Тем не менее, благодаря тому, что в них протекают экстремальные процессы, они привлекают наибольшее внимание астрономов. Такие галактики подразделяются на четыре класса: сейфертовские, радиогалактики, лацертиды и квазары. Эта классификация по своей сути является феноменологической и основана на разных наблюдательных проявлениях этих галактик. Возникает закономерный вопрос: как же объяснить разнообразие наблюдаемых свойств АЯГ? В качестве самой простой гипотезы ученые предположили, что это одни и те же галактики, но что-то внешнее делает их видимыми по-разному... И назвали ее «унифицированной» классификацией. Они руководствовались тем, что объект может выглядеть иначе, если посмотреть на него под другим углом (рис. 2).

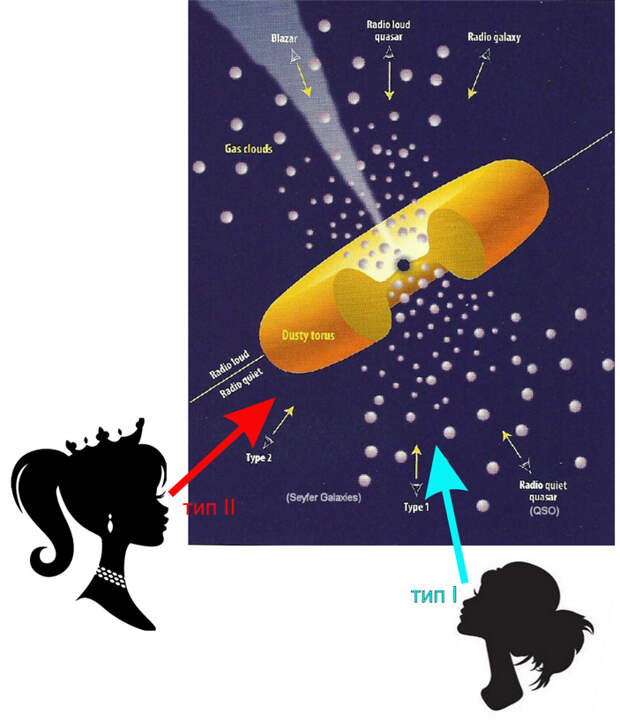

И в этом ряду особого внимания заслуживают сейфертовские галактики. Их главной чертой является активное ядро, регулярно выбрасывающее колоссальные объемы газа. Речь идет о газе диска галактики, изначально падающем на ЧД под действием ее гравитации. При этом кинетическая энергия газа переходит в потенциальную, что обуславливает яркое свечение ядра галактики как в непрерывном спектре, так и в линиях. В видимом диапазоне сейфертовские галактики не отличаются от обычных, зато в рентгеновском диапазоне центральная область такой галактики может затмить весь Млечный Путь (рис. 1) — на что обычно указывает целый букет ярких эмиссионных полос. По ширине этих полос (и, соответственно, по скоростям движения потоков газа, а также по соотношению «запрещенных» и «разрешенных» линий излучения) они подразделяются на два основных типа — I и II.

Напомню, что скорость газа легко оценить по величине смещения спектральной линии относительно ее лабораторного эталона (из-за эффекта Доплера). При этом следует учитывать, что спектры космических объектов могут иметь как обычные линии («разрешенные»), так и необычные («запрещенные»). Запрещенные спектральные линии — спектральные линии, для которых вероятность соответствующих квантовых переходов очень мала (они запрещены правилами отбора). Запреты на переходы не носят абсолютного характера: для легких атомов и ионов (расположенных в начале периодической системы элементов Менделеева) правила отбора выполняются довольно точно, и вероятность запрещенных переходов очень мала, а для более тяжелых атомов и высокозарядных ионов часть правил отбора менее точна, и вероятность запрещенных переходов может быть не намного меньше, чем для разрешенных. В космических условиях преобладают области с очень низкой плотностью вещества и излучения. Поэтому запрещенные линии были впервые обнаружены в спектрах небесных тел малой плотности. Для сейфертовских галактик важным оказалось именно соотношение «разрешенных» и «запрещенных» спектральных линий.

У сейфертовских галактик типа I разрешенные спектральные линии имеют ширины, соответствующие доплеровским скоростям (смещению длины волны наблюдаемой линии относительно лабораторной длины волны этой линии, пересчитанному в скорость, спроецированную на луч зрения) в несколько тысяч км/с, тогда как запрещенные линии уже, их ширины соответствуют скоростям источников в несколько сотен км/с. Сейфертовские галактики типа II имеют разрешенные и запрещенные линии одинаковой ширины, отвечающие скоростям движения до тысячи км/с.

Некоторое время назад стала доминировать точка зрения, согласно которой наличие разных классов АЯГ можно объяснить с помощью ориентации оптически толстого тора относительно луча зрения (рис. 2 и 3; R. Antonucci, 1993. Unified models for active galactic nuclei and quasars). Это и есть «унифицированная» классификация, согласно которой сейфертовские галактики I и II типа — это одни и те же (точнее, одинаковые) галактики, просто повернутые к наблюдателю по-разному (I — плоскостью, а II — ребром, см. рис. 3).

При этом давно стоит вопрос о надежности разделения на типы на основе оптических наблюдений — по характеристикам широких и узких эмиссионных линий в спектрах. Проблема в том, что постепенно был накоплен ряд примеров сейфертовских галактик, спектры которых существенно меняются со временем: в них появляются или исчезают широкие оптические эмиссионные линии. То есть, если смотреть на соотношение толщин спектральных полос, то получается, что такие галактики переходят из одного типа в другой. Их даже стали выделять в отдельных подкласс сейфертовских галактик — так называемые галактики со сменой типа (АЯГ-СТ, см.C. Ricci, B. Trakhtenbrot, 2023. Changing-look active galactic nuclei).

За примерами далеко ходить не надо — несколько относительно близких галактик демонстрируют такое своеобразное поведение: Mrk 590 (K. Denney et al., 2014. The Typecasting of Active Galactic Nuclei: Mrk 590 no Longer Fits the Role), NGC 2617 (B. Shappee et al., 2014. The Man Behind the Curtain: X-rays Drive the UV through NIR Variability in the 2013 AGN Outburst in NGC 2617), Mrk 1018 (R. Brogan et al., 2023. Still alive and kicking: A significant outburst in changing-look AGN Mrk 1018), NGC 7582 (I. Aretxaga et al., 1999. Seyfert 1 Mutation of the Classical Seyfert 2 Nucleus NGC 7582), NGC 3065 (M. Eracleous, J. Halpern, 2001. NGC 3065: A Certified LINER with Broad, Variable Balmer Lines).

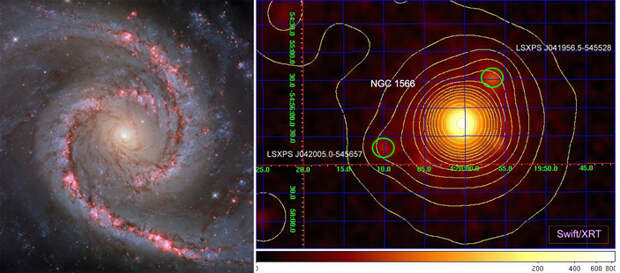

Наиболее сильный удар по «унифицированной» классификации АЯГ нанесла галактика NGC 1566, у которой за время наблюдений было выявлено уже несколько эпизодов со сменой типа, происходившей за пару лет. Ясно, что она при этом практически не меняла свое положение относительно Земли. На сегодняшний день уже известно примерно 100 АЯГ со сменой типа. Во всех случаях смена типа происходит за относительно небольшое время, порядка нескольких месяцев. Это невозможно объяснить резким изменением наклона галактического диска к лучу зрения земного наблюдателя, которое бы соответствовало «унифицированной» классификации типов АЯГ.

Физический механизм происходящего в АЯГ-СТ до сих пор не выяснен, хотя ряд теоретических моделей был предложен. Согласно одной из них, активные ядра галактик окружены скоплениями вещества в форме гигантского тора («пончика»), состоящего из облаков газа и пыли. События смены типа пытались объяснить переменностью плотности этого тора вдоль луча зрения, связанной с комковатостью области формирования широких линий (ОФШЛ) или околоядерных областей (см., например, M. Nenkova et al., 2008. AGN Dusty Tori. I. Handling of Clumpy Media). Кроме того, для объяснения событий смены типа привлекались идеи о внезапном изменении темпа аккреции, но природа таких резких изменений не уточнялась (M. Elitzur et al., 2014. Evolution of broad-line emission from active galactic nuclei). В частности, некоторые ученые предлагали гипотезу о появлении и исчезновении зоны ОФШЛ в качестве причины резкой смены темпа аккреции (например, K. Korista, M. Goad, 2004. What the Optical Recombination Lines Can Tell Us about the Broad-Line Regions of Active Galactic Nuclei). Но, опять же, причина резкого появления и исчезновения ОФШЛ оставалась «за кадром». Также обсуждалось, что некоторые из этих событий, зарегистрированных в оптическом диапазоне, могут быть связаны с приливными разрушением звезд сверхмассивными черными дырами в центре галактики (M. Eracleous et al., 1995. Elliptical Accretion Disks in Active Galactic Nuclei). Однако позднее от этой идеи пришлось отказаться...

Рентгеновский взгляд на классификацию АЯГ

Коллектив российских астрофииков из Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ после анализа массива рентгеновских наблюдений нашел тот параметр, который в действительности позволяет надежно различить сейфертовские галактики разных типов и, в отличие от угла наклона, может меняться за обозримое время. Во-первых, «рентгеновский взгляд» на эту ситуацию показал, что принадлежность сейфертовских галактик к типу I или типу II строго зависит от рентгеновской светимости. Так, галактики типа I яркие в рентгене, в то время как галактики типа II слабые в рентгене. Хотя это было замечено ранее, но это никак не помогало в объяснении событий смены типа галактик. Во-вторых, сейфертовские галактики типа I и типа II резко отличаются друг от друга отношением светимости в рентгеновском диапазоне к эддингтоновской светимости: для галактик I типа оно всегда будет высоким, а для II типа — пониженным. Отношение рентгеновской светимости галактики к ее эддингтоновской светимости можно условно назвать «нормированной» рентгеновской светимостью. Итак, АЯГ с высокой нормированной рентгеновской светимостью являются сейфертовскими галактиками типа I, а АЯГ с низкой нормированной рентгеновской светимостью являются сейфертовскими галактиками типа II.

Мы использовали данные рентгеновских наблюдений ярких представителей разных классов сейфертовских галактик (1H 0707–495 — АЯГ I типа; NGC 7679 и Mrk 3 — АЯГ II типа; NGC 1566 — АЯГ со сменой типа), полученные с помощью орбитальных обсерваторий Swift, NuSTAR, XMM-Newton и Suzaku. Все отобранные галактики правильно попали в свои группы в соответствии с нормированной светимостью. Затем мы добавили информацию по другим галактикам (~50 АЯГ), изученным разными авторами, но в пересчете на введенную нами нормированную светимость, — и тоже получили подтверждение вышеописанной сортировки по группам. Более того, оказалось, что АЯГ-СТ попадают как раз в промежуток между АЯГ I и II типа по величине нормированной рентгеновской светимости (рис. 4).

Рентгеновский спектральный анализ галактики NGC 1566, которую мы использовали в качестве характерного примера, показал, что резкая перемена в типовой принадлежности была вызвана ничем иным, как снижением темпа аккреции вещества на черную дыру и уменьшением доли комптонизации рентгеновского излучения при смене ее спектрального состояния. Это вызвало падение интенсивности рентгеновского излучения и зримый переход из типа I в тип II. Когда аккреция вновь вернулась в норму, перемена произошла в обратном направлении.

А сама причина изменения темпа аккреции выяснилась несколько позже — в процессе «рентгеновского взвешивания» СМЧД, находящейся в ядре NGC 1566. При оценке ее массы методом «скалирования» рентгеновских характеристик оказалось, что «рентгеновская масса» ядра NGC 1566 в сто раз меньше ее «оптической» оценки. Это указывает на возможную двойственность ядра NGC 1566 — вероятно, ядро этой галактики представляет собой двойную систему, состоящую из двух СМЧД, вращающихся вокруг общего центра масс и находящихся на стадии эволюции, близкой к слиянию. Смена типа светимости NGC 1566 может быть вызвана именно второй, менее массивной, черной дырой с массой 2×105 масс Солнца (см. аналогичную ситуацию для двойной СМЧД в галактике OJ 287, описанную в новости Рентгеновские вспышки в аккреционном диске помогают «взвесить» черную дыру, «Элементы», 20.06.2023).

Таким образом, все разнообразие сейфертовских галактик можно свести к вариациям одного-единственного параметра — нормированной рентгеновской светимости. Это открытие серьезно размывает существующие типологические различия и вскоре может сделать их ненужными. В самом деле, весь спектр сейфертовских галактик — I типа, со сменой типа, II типа — это, по сути, одни и те же галактики, которые находятся в разных режимах светимости. То есть различия между ними даже не размываются — их просто нет.

Источник: Lev Titarchuk, Elena Seifina and Egor Mishin. An X-ray study of changing-look active galactic nuclei // Astronomy and Astrophysics. 2025. DOI: 10.1051/0004-6361/202451098.

Елена Сейфина

Свежие комментарии