Начало кембрийского периода ознаменовалось быстрым ростом биоразнообразия — это событие называют кембрийским взрывом. В результате появились основные типы животных, которые населяют Землю и по сей день. Однако новые группы живых существ тогда возникли настолько быстро, что сложно понять, кто кого породил, а за вычурными и нехарактерными для более поздних животных признаками нелегко распознать систематическую принадлежность очередного кембрийца. Это в полной мере применимо к моллюскам (Mollusca) — чрезвычайно успешному и разнообразному типу животных, который процветает в самых разных современных экосистемах. Новая статья в журнале Science дополнила картину ранней эволюции моллюсков. В ней описан найденный в кембрийских породах на юге Китая новый вид и род моллюсков, названный Shishania aculeata и представляющий стволовую группу типа. В отличие от привычных нам улиток и двустворок, моллюск не имел раковины и был очень плоским, а его спинная сторона покрыта множеством тонких выростов (склеритов). Авторы уверенно отнесли шишанию к типу Mollusca из-за крупной ноги и мантии и предположили, что подобное строение имел предок всех моллюсков.

Моллюски играют важную роль во многих современных экосистемах — как морских и пресноводных, так и наземных и даже почвенных. Число известных видов ныне живущих моллюсков, по разным оценкам, составляет от нескольких десятков тысяч до примерно 200 тысяч (G. Rosenberg, 2014. A New Critical Estimate of Named Species-Level Diversity of the Recent Mollusca, A. Wanninger, T. Wollesen, 2015. Mollusca). Счет описанных ископаемых видов моллюсков тоже идет на десятки тысяч. По числу видов моллюски уступают лишь членистоногим (их наверняка намного больше одного миллиона, см., например, Самые многочисленные виды насекомых сокращаются быстрее других, «Элементы», 17.06.2024) и превосходят хордовых, включая позвоночных. Однако по разнообразию планов строения тела моллюскам нет равных. Глядя на виноградную улитку (Helix pomatia), которая ползет по листу, решающего задачи на сообразительность обыкновенного осьминога (Octopus vulgaris) и плотно сжавшую створки раковины на дне реки беззубку (Anodonta cygnea) очень сложно представить, как выглядел их общий предок.

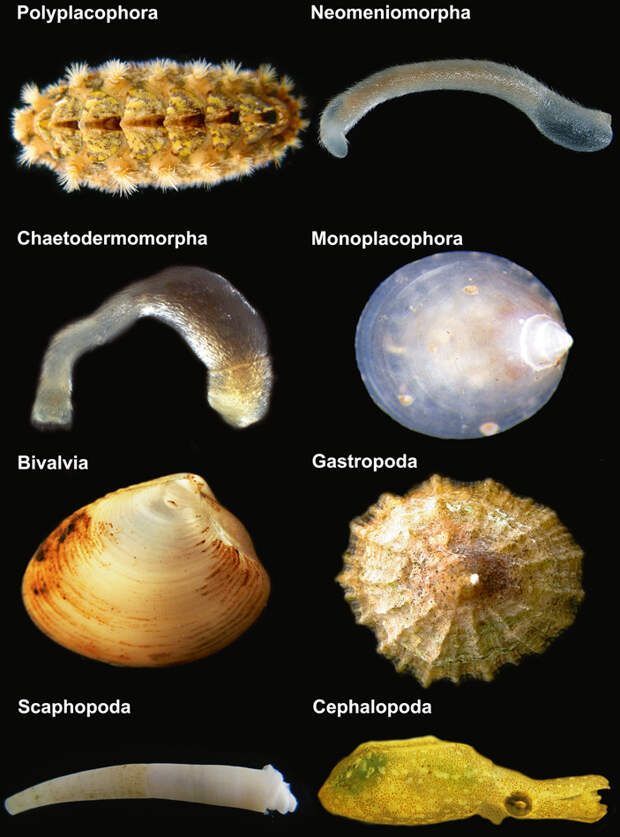

Обычно выделяют восемь современных классов типа моллюски, а также ряд вымерших (рис. 2). Это мелкие обитатели донных морских осадков — ямкохвостые (Caudofoveata), более крупные бороздчатобрюхие (Solenogastres), которые также тоже имеют упрощенное строение, редуцированную ногу и лишены раковины. Панцирные моллюски (хитоны, Polyplacophora) имеют составной панцирь из восьми щитков и могут сворачиваться в клубок, как мокрицы. Согласно современным взглядам, эти три класса моллюсков имеют общее происхождение и входят в группу Aculifera (безраковинные, ранее эта группа носила название боконервные, Amphineura).

Остальные современные моллюски образуют группу Conchifera (раковинные), поскольку их скелет — это почти всегда крупная — по сравнению с размерами «тела» — раковина изменчивой формы (исключение составляют корабельные черви). К ним относятся моноплакофоры (Monoplacophora), которые имеют просто устроенную раковину и примитивное метамерное строение органов. Двустворчатые (Bivalvia) живут в морских и пресных водах, малоподвижны и спрятаны в раковину из двух створок; они питаются как фильтраторы, что привело к редукции головы вместе с радулой. Лопатоногие моллюски (Scaphopoda) заключены в трубчатую раковину, напоминающие бивень слона и приспособлены к рытью в толще морского дна. Брюхоногие (Gastropoda) — это самый многочисленный класс моллюсков, освоивший все среды жизни; они примечательны торсией, то есть разворотом мешка с внутренностями на 180 градусов. Наконец, головоногие (Cephalopoda) — это активные морские хищники, нога которых превратилась в ряд щупалец, а раковина почти всегда утрачена.

Родословная типа Mollusca примечательна своей древностью, ведь ее корни теряются в низах кембрия, а возможно даже уходят в протерозой. Продолжаются споры о систематической принадлежности докембрийской Kimberella quadrata, которая заметно отличается от своих эдиакарских современников «нормальной» двусторонней симметрией, а не трехлучевой или симметрией скользящего отражения (см. статью Михаила Федонкина Тайная мягкая жизнь). Оставленные кимбереллой при питании на бактериальных матах царапины предполагают наличие у нее радулы, или терки с хитиновыми зубами, — характерного ротового аппарата моллюсков, по которому их можно отличить от прочих животных. Однако кимберелла могла быть и представителем какой-то другой стволовой группы билатерий, в том числе тупиковой.

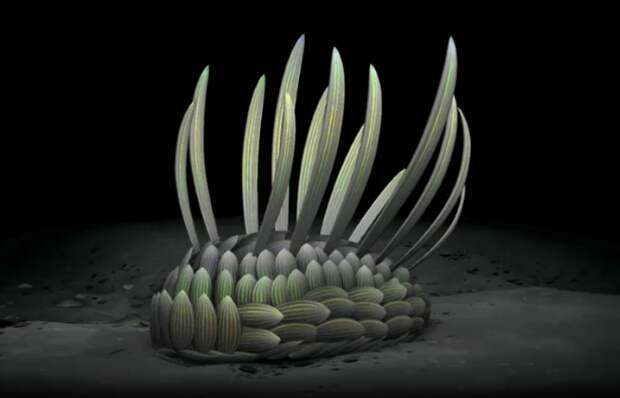

Похожей палеонтологической головоломкой стала виваксия (Wiwaxia) — кембрийское животное, схожее с моллюсками из-за ноги и ротового аппарата, напоминающего радулу (рис. 3). В то же время спина виваксии была покрыта необычными ребристыми органическими щитками, из которых вверх как пики торчали заостренные плоские шипы. Одни палеонтологи относят виваксию к ранним моллюскам, другие — к их вымершей сестринской группе, третьи — к предкам кольчатых червей (аннелид, Annelida). Почти наверняка виваксии были представителями Lophotrochozoa — крупной клады первичноротых животных, в которую входят Lophophorata (плеченогие (Brachiopoda), мшанки (Bryozoa) и форониды (Phoronida)), моллюски и аннелиды. По-видимому, лофотрохозои — это монофилетическая группа, то есть происходит от единого раннекембрийского предка. Что же представлял собой тот первый представитель Lophotrochozoa?

Это вопрос не из легких, как и подобные ему вопросы о начале магистральных ветвей эволюции в раннем кембрии. Для ответа на него порой необходимо попутно «собирать паззлы» из фрагментов мелкораковинных окаменелостей (small shelly fauna) того времени. Кембрийский период обозначил взрыв не только видообразования, но и «скелетостроения». Губки тогда приобрели внутренний скелет из спикул (см. В Сибири найден хорошо сохранившийся отпечаток губки возрастом более полумиллиарда лет, «Элементы», 16.07.2024), хордовые — свою «спинную струну», но большинство животных обзавелись склеритомом — внешним скелетом из отдельных и не скрепленных между собой элементов, называемых склеритами. Их можно сравнить с черепицей в противоположность листам шифера или металла, которыми покрывают крышу. Другая полезная метафора — это сравнение склеротома с кольчугой из множества небольших звеньев, а раковин — с крупными щитами или шлемами.

Попытки распутать родственные связи раннекембрийских животных породили ряд гипотез, в том числе связывающих такие, казалось бы, непохожие типы, как моллюски и кольчатые черви. Каждая новая находка становится источником новых знаний, которые могут заново «перетасовать» между собой самые крупные таксоны. Так, на общность происхождения кольчатых червей, брахиопод и моллюсков указывает недавно описанная томмотиида вуфенгелла (Wufengella bengtsoni), которая имела сегментированное тело с пучками щетинок (как у аннелид) и склеритом из фосфатов (как у брахиопод; см. Общие предки кольчатых червей, моллюсков и брахиопод были ползающими животными, «Элементы», 30.10.2022).

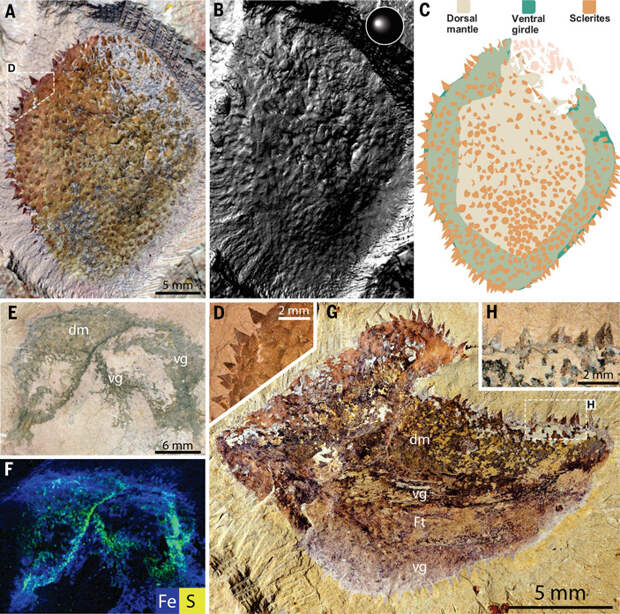

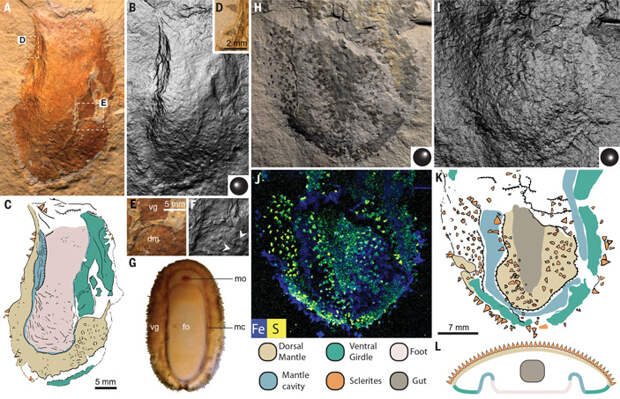

Новым важным вкладом в исследование этих вопросов стала находка, описанная в журнале Science. Она была сделана в китайской провинции Юннань, продолжающей поставлять сенсационные окаменелости с труднопроизносимыми названиями (Строение жаберного аппарата юньнанозоона делает его кандидатом в первые позвоночные, «Элементы», 27.07.2022). Вмещающие породы обнаружили в городском округе Куньмин. Их датировали четвертым веком второй эпохи кембрийского периода — их возраст примерно 514–509 миллионов лет. Окаменелость отнесли к новому виду и роду моллюсков Shishania aculeata. Родовое название происходит от имени китайского палеонтолога Шишаня Чжаня (Shishan Zhang), видовой эпитет означает «колючий, несущий шипы». Типовой экземпляр (голотип) S. aculeata представляет собой животное с двусторонней симметрией тела длиной 2,7 см и шириной 2,1 см. Вместе с голотипом описаны другие экземпляры S. aculeata, окаменевшие в различных положениях и видимые с разных сторон. Одна из шишаний сохранилась в скошенном виде — благодаря этому заметно, что при жизни животное было сильно уплощено в дорсовентральном направлении (сверху вниз, рис. 4).

Спинная поверхность шишании густо покрыта склеритами: в среднем по 120 на квадратный сантиметр площади (что сравнимо с плотностью волос на голове человека). Длина отдельных выростов варьирует от 90 до 170 микрометров, угол на их конце — от 28 до 47 градусов (среднее значение — 36). Заметно, что основание склеритов было полым, а их края — более темными, углеродные пленки в их составе оказались утолщены из-за сжатия во время фоссилизации. Центральная часть склеритов выглядит менее плотной — это предполагает их медленное затвердение и формирование в тонком органическом «чехле». На срезах склеритов видны поперечные кольца, однако сжатие при фоссилизации скорее всего усилило этот паттерн. Отдельные склериты сломаны или даже оторваны у основания — по ним заметно, что внутренняя часть слабо склеротизирована и содержит довольно тонкую кутикулу. Склеритом S. aculeata по большей части сохранился в виде органических пленок, но некоторые склериты замещены пиритом (сульфидом железа). Сохранившие органический материал склериты имеют тонкие продольные полосы и окружены пиритизированным веществом, различимым по высокому содержанию железа и серы (которая в значительной степени разрушена выветриванием).

На спинной стороне некоторые экзепляры S. aculeata под склеритомом сохранили остатки ткани, похожей на мантию — складку тела моллюсков, которая является общей для большинства животных этого типа чертой. Эта ткань имела плотный внеклеточный матрикс и была расположена наподобие мантийной складки (по-английски girdle) у хитонов, которая скрепляет элементы их раковины, нависая со всех сторон тела и закрывая голову. Брюшная же сторона шишании была голой и состояла из трех заметно различающихся частей, что опять-таки сближает кембрийского моллюска с современными хитонами (рис. 5). Склеритом покрывал спинную сторону моллюска вплоть до краев тела, а внешняя часть брюшной поверхности представляла собой гладкую мантийную складку. Один из экземпляров S. aculeata хорошо сохранил остатки ноги длиной с половину тела. Нога отчетливо отделена от мантийной складки глубокой бороздой, а сама складка и образованная ей полость различимы с помощью рентгенофлуоресцентного анализа, который «видит» элементный состав образца — в данном случае железо и серу. У двух образцов различима вытянутая в передне-заднем направлении область, которая не имеет склеритов и отличается от окружающей мантии — это наверняка остаток кишечника. Однако передняя часть пищеварительной системы и ротовой аппарат не сохранились либо закрыты склеритомом. Поэтому уверенно говорить о наличии или отсутствии «фирменной» радулы моллюсков у S. aculeata пока нельзя. Между тем у Wiwaxia corrugata соответствующий радуле ротовой аппарат сохранился почти у трети описанных экземпляров (M. Smith, 2012. Mouthparts of the Burgess Shale fossils Odontogriphus and Wiwaxia: implications for the ancestral molluscan radula).

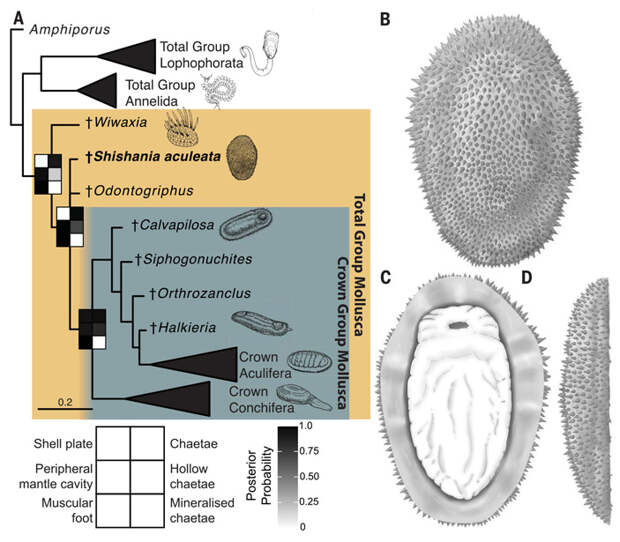

Авторы отнесли S. aculeata к стволовой группе(stem group) моллюсков — то есть той части типа, которая не имеет ныне живущих представителей и их прямых предков (в противоположность кроновой группе, crown group). Они поместили шишанию в один из узлов тройственного ветвления кладограммы моллюсков, почти у самого корня, — ближе к нему на графике находятся только виваксииды и гипотетический общий предок лофотрохозоев. При этом кимбереллу исключили, так как она не изменяла структуру кладограммы. На одном уровне с шишанией на древо помещен Odontogriphus — голый (то есть лишенный развитого склеритома) моллюск, который жил в среднем кембрии и имел ногу, мантийную полость и радулу с 3–5 рядами зубов. Однако одонтогрифус вполне мог нести на поверхности тела тонкие щетинки.

Хитиновые элементы скелета с трубчатыми полостями внутри описаны также у брахиопод (плеченогих, Brachiopoda) — они расположены по периферии мантии у взрослых и собраны в пучки на спинной стороне у личинок. Кольчатые черви имеют щетинки (хеты) на параподиях — парных боковых выростах тела. Схожие хитиновые элементы описаны у некоторых современных и вымерших моллюсков и в пищеварительной системе мшанок. Трубчатые каналы внутри таких структур имеют диаметр от 50 нанометров до одного микрометра и содержат хитиновый матрикс, выделяемый клетками с множеством микроворсинок (микровилей). Как и у других лофотрохозоев, склериты шишании нарастали у основания, поэтому верхушка — это их самая старая их часть. Сложенный из них склеритом в целом имел характерный паттерн из шестиугольников («пчелиные соты»), по которому остатки склеритов или щетинок в ископаемом состоянии легко узнать под микроскопом.

Исследования ультраструктуры, методы филогенетики и эволюционной биологии развития (evolutionary developmental biology, evo-devo) единогласно указывают, что щетинки и подобные им выросты гомологичны у всех представителей клады Trochozoa (все лофотрохозои кроме мшанок и близких к ним животных). Их широкое распространение в этой группе вызывает горячие споры о систематической принадлежности многих проблемных окаменелостей и о том, что представляли собой самые первые Trochozoa. Чаще всего их хитиновые выросты представляют собой очень тонкие длинные щетинки, собранные в пучки, — у многих аннелид, личинок брахиопод, лофофорат стволовой группы, а также представителей Conchifera — как вымерших (Pelagiella sp.), так и ныне живущих, среди которых любопытно отметить осьминогов на ранних стадиях онтогенеза.

Между тем некоторые Aculifera тоже имеют хитиновые волоски с похожей структурой. Остальные покрыты минерализованными склеритами, которые тем не менее сохраняют свой хитиновых «чехол», также выделяемый клетками с микроворсинками. Типичные склериты Aculifera состоят из стебелька в основании и, в отличие от растущих пучками щетинок аннелид, разбросаны по всей стенке тела в виде густого склеритома. Такой склеритом имели знаковые кембрийские Halkieria и родственные им Sachites, а вот Wiwaxia имела нечто среднее — в ее скелете твердые органические склериты с полым основанием были собраны в ряды, образующие пучки. Сложная организация склеритома Halkieria при наличии пары двух крупных щитков (на переднем и заднем конце тела) предполагает ее «срединное положение» между аннелидами и брахиоподами. В то же время наличие радулы и организация ее зубов у Wiwaxia и ордовикского животного Calvapilosa указали на их принадлежность к стволовым группам всех моллюсков и Aculifera, соответственно. Далее, найденный в сланцах Берджес среднекембрийский моллюск Odontogriphus уже имел признаки ноги, мантийной полости и радулы с тремя-пятью рядами зубов (примерно как у Wiwaxia). Однако он был голым, то есть обходился без склеритома, хотя вполне мог иметь хитиновые щетинки.

Авторы обсуждаемой работы рассматривают два возможных сценария того, как Aculifera исходно обзавелись склеритомом. Согласно первому он унаследован от общего предка всех моллюсков и позднее утрачен у моллюсков с раковиной (Conchifera). Согласно второму Aculifera наряду с виваксидами независимо от других моллюсков приобрели свой развитый спинной склеритом. Как же вписывается в эту эволюционную картину описанная ими Shishania aculeata? Наличие рассеянного (то есть равномерного и не образующего пучки) склеритома и отсутствие раковины намекает на принадлежность «нового» моллюска к Aplacophora (сборная группа, включающая ямкохвостых и бороздчатобрюхих, не обязательно монофилетическая). Однако из следующих периодов палеозоя — ордовика и силура — известны безногие представители этой группы, которые имели раковину с восемью и семью спинными щитками, соответственно. Более того, от прочих Aplacophora (в том числе современных) шишанию отличает развитые нога и мантийная полость, сближающие ее с современными хитонами и моноплакофорами (неопилинами). Это противоречит ее принадлежности к Aplacophora, которые скорее всего отделились от их общего с хитонами предка лишь на рубеже кембрия и ордовика. Хотя склериты S. aculeata были такими же полыми, как у ряда Aculifera, они не имели у основания характерного для них тонкого стебелька, а низкая рельефность склеритома говорит об отсутствии минерализации. У S. aculeata не было раковины, так что она скорее не входит в кроновую группу моллюсков, ведь у вымерших общих предков Aculefera и Conchifera присутствовала монолитная раковина (из единственного щитка).

Происхождение раковины моллюсков по-прежнему предмет дискуссии, однако данные эмбриологии указывают на ее глубокую гомологию с щетинками, несмотря на очевидные внешние различия между этими структурами. Вывод подтверждают примеры Siphogonuchites и Maikhanella, которые жили в кембрийском периоде и близки к Halkeria: считается, что раковины этих животных образовались из слившихся склеритов. Такие животные вполне могут представлять самую древнюю стволовую группу моллюсков. Шишания, в свою очередь, напрямую подтверждает, что склеритом Aculifera имеет очень древнее происхождение и лишь позднее был утрачен Conchifera. В то же время микроскопическое строение шипов S. aculeata соответствует хитиновым структурам Aculifera, которые создают клетки с микроворсинками при последующей минерализацией их поверхности. Авторы пришли к выводу, что полые неминерализованные склериты моллюска S. aculeata можно считать недостающим звеном, чем-то средним между типичными щетинками аннелид и склеритами моллюсков. Новая находка стала дополнительным аргументом в пользу того, что общих предок Lophotrochozoa, — в дальнейшей чрезвычайно непохожих друг на друга животных, — имел плотный покров из хитиновых выростов, который выполнял защитную функцию.

Любопытно отметить, что у современных животных по-прежнему прослеживается разнообразие адаптаций на основе щетинок, склеритов и раковин. Упростивших свою организацию ямкохвостых и бороздчатобрюхих помимо отсутствия раковины объединяют как раз-таки склериты из карбоната кальция на поверхности тела. Экстремофильный моллюск Chrysomallon squamiferum помимо скелета из сульфида железа примечателен сочетанием «традиционной» для брюхоногих раковины со склеритами на ноге (J. Sun et al., 2020. The Scaly-foot Snail genome and implications for the origins of biomineralised armour). Можно сказать, что его броня — это одновременно «щит и кольчуга», причем железные. С другой стороны, еще в кембрии отделившиеся от общего с моллюсками предка аннелиды (а именно полихеты клады Sedentaria) также могут иметь скелет из карбоната кальция. Однако тот имеет форму трубки и стоит червю подвижности, ведь его владелец ведет прикрепленный образ жизни. Другие полихеты, такие как морские мыши и другие афродитовые (Aphroditidae) со спинной стороны густо покрыты нужными для защиты щетинками, которые аннелиды обычно используют для передвижения. Раннее афродитовых не раз сравнивали с Wiwaxia, однако описание S. aculeata заставляет думать, что новый древний моллюск по жизненной форме к этим червям еще ближе.

Источник: Guangxu Zhang, Luke A. Parry, Jakob Vinther, Xiaoya Ma. A Cambrian spiny stem mollusk and the deep homology of lophotrochozoan scleritomes // Science. 2024. DOI: 10.1126/science.ado0059.

Михаил Орлов

Свежие комментарии