Что, если у растений есть разум, а пшеница орёт, когда её косят? Вдруг персики умирают в муках, когда наши зубы жестоко раздирают их плоть? Возможно ли, что отсутствие мозга не мешает растениям принимать решения? Правда, что есть растения, которые умеют считать до трёх, и разумные грибы, которые охотятся с помощью капканов?

И что делать в этом случае веганам? Давайте разбираться вместе!Многие считают, что мы сейчас стоим на пороге сингулярности — момента, когда спонтанно «пробудится» сознание сильного искусственного интеллекта, во много раз мощнее человеческого. А мы даже не разобрались, как в точности работает наше собственное сознание. Поэтому ради выживания нам нужно срочно понять, что мы называем сознанием, поведением и жизнью – желательно без привязки к человеческому мозгу. Ещё это знание поможет при исследовании инопланетной жизни — если такую вдруг когда-нибудь обнаружат на Титане или где-то ещё. Её версия сознания и поведения может радикально отличаться от нашей.

Кроме того, попытки понять поведение растений помогут человечеству избавиться от оков устаревшего антропоцентризма. Сейчас люди считают, что мы – высшая жизнь, а другие существа – жизнь низшая, они ничтожные и ни на что не способные. Я считаю, такой подход мешает науке.

Вы удивитесь, но о том, могут ли растения вести себя осмысленно, задумывался ещё Чарльз Дарвин. Учёный писал: “Не разумно ли ведёт себя корень растения? Ведь он выискивает, куда прорасти, основываясь на том, где больше всего питательных веществ”. Натуралист проводил вольные параллели между этим поведением и реакциями мозга. Также именно Дарвин придумал модную до сих пор идею о том, что музыка якобы влияет на рост растений и их здоровье. Кстати, автор “Происхождения видов” провёл эксперимент: он сам играл растениям на фаготе — но те к музыке оказались равнодушны (возможно, им просто не понравилась игра натуралиста). И как настоящий учёный Дарвин признал своё поражение. Основоположник современной теории эволюции играл на фаготе мимозе стыдливой (mimosa pudica). Если её потрогать за листочек, то листочки – хоп – и схлопываются. А Дарвин как раз проверял, закроется ли лист мимозы от разной музыки.

Естественно, у листьев нет мышц. Вместо этого в клетках у основания листочков открываются канальцы – через них из листа выходит лишняя вода, уменьшается тургор (наполненность). И листик поникает.

Конечно, музыка никак не влияет на растения. Тем не менее, одно время была популярна теория о том, что от рок-музыки растениям плохо, а от классики или индейской флейты — хорошо. На эту тему даже научные статьи выходили – правда, очень низкого качества. Ещё возникла гипотеза, что с растениями нужно разговаривать по-доброму, а если их ругать и осыпать грязными словами, они будут хуже расти. А в известном псевдонаучном фильме «Великая тайна воды» даже говорится, что рисовое зёрнышко может протухнуть, если его игнорировать и не дарить ему любви. Нужно относиться к нему с любовью — тогда оно покроется красивой розовой плесенью. Всё это, конечно, к науке отношения не имеет.

Тем не менее, последние двадцать лет всё больше учёных пишут статьи и проводят исследования, где уже вполне серьёзно ведут речь о разумном, адаптивном поведении у растений. Возникает вопрос: что эти авторы вообще понимают под словом «разумное поведение» и «интеллект»?

Определить наличие интеллекта, решать, кто разумен, а кто нет, очень сложно. Как мы знаем, даже среди людей не все проявляют признаки разума (если бы интеллект был болезнью, можно было бы сказать, что вокруг ходит множество его «бессимптомных носителей»).

Есть два понятия: sentience и sapience. На русский их можно перевести как «обладание сознанием» и «обладание разумом». Первое — это когда существо может воспринимать мир органами чувств и переживать субъективные ощущения. В том числе боль и страдания — то есть самый ключевой этический вопрос для вегетарианцев. «Вопрос не в том, могут ли они думать, и не в том, могут ли они говорить, а могут ли они страдать», — писал английский философ Джереми Бентам. Sapience же – это разум или интеллект. Это способность мыслить абстрактно, планировать, решать задачи и так далее.

Да, мы не можем залезть в голову даже друг другу — а животным, лишённым речи, и подавно. И, тем не менее, внешние признаки разума и когнитивных навыков находят у многих животных. Поэтому учёные решили вывести чисто практическое определение разумного поведения: взяли научную литературу и обобщили несколько десятков версий. И вот что у них получилось:

Разумное поведение – это свойство, которое проявляется, когда индивидуум взаимодействует с окружающей средой. Оно ведёт к успешным, выгодным последствиям для своего носителя, а также характеризует умение носителя адаптироваться к разнообразным условиям среды или меняющимся задачам.

Короче говоря, это любой тип направленного и изменяемого поведения, которое полезно для организма и помогает ему достигнуть какой-либо цели. А американский учёный Александр Висснер-Гросс писал, что интеллект — это «стремление к максимизации свободы действий в будущем». Чем более выражено это стремление, тем больше у организма признаков интеллекта.

Заметьте, что в определениях разумного поведения нет ни слова про нервную систему или мозг – только про характер поведения. Но какой же может быть разум и даже поведение у существ, которые лишены мозга и нервной системы? Этот вопрос задали 33 автора коллективной статьи-обращения с названием «Нейробиология растений: нет мозгов, нет смысла?» В публикации они просили учёных перестать заниматься ерундой и искать разум у растений.

Но кто сказал, что для разума нужен мозг?

В 2021 году вышла статья «Нейронаука парамеции — "плавающего нейрона"». «Парамеция» — это другое название всем известной инфузории-туфельки, одноклеточного плавающего животного.

У парамеции есть тысячи маленьких ресничек, с помощью которых она плавает. При этом она реагирует на множество разных сигналов. Туфелька может:

- На ощупь обходить препятствия;

- ощущать свет и температуру (например, избегать горячей воды);

- чувствовать гравитацию;

- ощущать течение воды и менять курс;

- воспринимать разные химические сигналы;

- интегрировать несколько одновременных сигналов, чтобы «принять оптимальное решение» в конкретной ситуации.

Получается, что, будучи одной клеткой, парамеция имеет почти все чувства, которые есть у животных со сложной нервной системой. Более того, некоторые молекулярные механизмы, которые отвечают у туфельки за обработку нервных сигналов, очень похожи на те, что работают в наших нейронах.

В работе любой нервной системы используется так называемый потенциал действия — это когда на короткое время с минуса на плюс меняется разница электрических потенциалов внутри и снаружи клетки. Потенциал действия передаётся вдоль клетки. Это и есть возбуждение нейрона.

И у парамеции потенциал действия тоже возникает! Например, у неё есть голова и хвост (она плавает головой вперёд). И если она ударилась хвостом, то начинает плыть быстрее. А если ударилась головой, то недолгое время даёт задний ход с поворотом. Как игрушечная машинка. При этом на клеточной мембране парамеции меняется потенциал: примерно так же, как в нейроне. Достигается это путём открытия определённых каналов, пропускающих через себя заряженные ионы. Поэтому парамецию и назвали «плавающий нейрон».

Но в чём тут связь с растениями? А вот в чём: очевидно разумное, адаптивное поведение встречается у живых существ, которые вообще не имеют нервной системы и тем более мозга. На это способна даже одна-единственная клетка. Каким-то образом эта клетка, словно крошечный биокомпьютер, решает, что ей делать. Иногда люди говорят: «Ну какое там разумное поведение у растений, когда у них нет мозга и даже нервной системы». Но они не совсем правы.

Приведу ещё один пример. Все слышали историю о том, что акулы плывут на запах крови. А у парамеции — наоборот. Когда какая-нибудь клетка умирает и лопается, снаружи оказываются вещества, которых там обычно мало. Например, АТФ — основная энергетическая “валюта”, которая активно используется внутри клеток. И парамеция умеет различать эти вещества: они для неё отвратительны! Она убегает прочь от места, где погибли другие клетки, будто предполагая, что там для неё опасно. Пожалуй, это можно сравнить с поведением животных, которые избегают мест с падалью и гниющими трупами. Людям такое поведение, кстати, тоже свойственно.

В общем, отсутствие мозга — не железный критерий, чтобы отказать растениям в разумном поведении.

Тогда давайте выясним, обладают ли растения конкретными признаками разумности. Один из самых наглядных признаков разума — это физическая подвижность. Организм активно реагирует на стимулы – и так можно понять, соображает ли он. Поэтому мы привыкли приписывать разумное и осмысленное поведение только животным — существам, которые активно двигаются. А растения, во всяком случае, в нашем масштабе восприятия, неподвижны. Они не убегают от топора дровосека, не бредут к воде и не отодвигают ветви соседей, закрывающие им Солнце.

Но на это можно возразить: а почему обязательно подходить к растениям со своей меркой времени? В таймлапс-роликах мы прекрасно видим, что растения движутся. Молодой подсолнух в течение дня поворачивается вслед за Солнцем. Корни, как описывал Дарвин, целенаправленно растут в сторону питательных веществ в почве.

Можно подойти к этому вопросу и другим путём. Некоторые насекомые движутся и реагируют быстрее нас. Глядя на людей, тщетно пытающихся их поймать, они могли бы подумать, что мы что-то вроде деревьев — глыбы, которые ворочаются бесконечно медленно и бессмысленно. Возможно, так же мы воспринимаем растения. Кроме того, есть растения с вполне быстрым движением: например, уже упомянутая мимоза, которая чувствует прикосновения и мгновенно скукоживается. А также известный хищник — венерина мухоловка, которая ловит насекомых. А ещё учёные доказали, что венерина мухоловка умеет считать.

В её пасти на каждой из челюстей есть по три волоска. Если внутрь залетело мелкое насекомое или пылинка, они коснутся лишь одного волоска. Пасть не закроется, муха спасётся. Чтобы мухоловка захлопнулась, добыча должна коснуться как минимум двух волосков в течение 20 секунд. (Да, учёные специально проверили: если интервал между касаниями больше 20 секунд, пасть не реагирует. От вида к виду точное время и число касаний может меняться).

Для мухоловки это целесообразно с точки зрения эволюции. Ей требуется много времени и энергии, чтобы снова открыть пасть, плюс общее количество «схлопываний» у каждой ловушки ограничено. Поэтому нужно убедиться, что это не ложная тревога, а добыча большая и вкусная! Кстати, мухоловка продолжает считать касания волосков и после поимки — прежде чем начать процесс пищеварения. Получается, что венерина мухоловка полноценно обрабатывает информацию и принимает пусть и простое, но решение.

Тут возникает вполне правомерный вопрос: а чем она тогда не разумное существо? Чем она отличается от статичного животного — например, актинии, которая ловит проплывающих рыбок? Кстати, механизм распознавания сигналов у мухоловки даже чем-то напоминает работу нервной системы. В клетках её волосков-«сенсоров» есть чувствительные к прикосновению ионные каналы, которые открываются и меняют потенциал снаружи и внутри клетки. Реакция возникает, когда создаётся потенциал действия. По сути, когда мухоловка чувствует муху и захватывает добычу, задействуются такие же молекулярные механизмы, как когда мы отдёргиваем руку от сковородки. Примерно так же функционирует и парамеция: она чувствует касание, у неё активируются ионные каналы, что меняет работу ресничек.

При этом у мухоловки есть не только орган чувств, но даже некий аналог «кратковременной памяти», который накапливает данные о прикосновениях. Обо всём этом можно посмотреть выступление нейробиолога Грега Гейджа.

Ещё один безошибочный признак разумного поведения, его базовый кирпичик — это способность к обучению, адаптации. Всё как в школе — те самые условные рефлексы по Павлову. Есть собака, у неё в ответ на еду вырабатывается слюна. А мы, перед тем как её покормить, зажигаем лампочку. В итоге зажигаем лампочку — и хотя еды ещё нет, у собаки уже течёт слюна. Это — основа обучения. А поверх неё уже возникают более сложные связи между событиями, ассоциации, память.

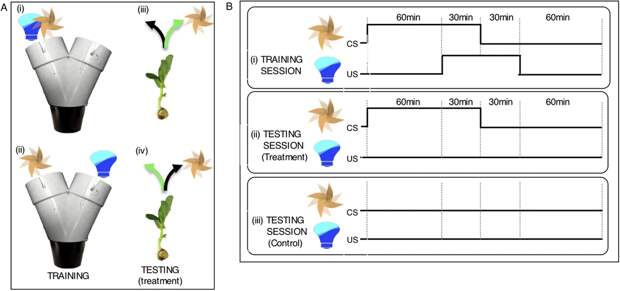

Так вот, в 2016 году в журнале Scientific Reports вышла нашумевшая статья. Её авторы заявили, что растения можно научить рефлексам по Павлову.

Учёные взяли обычный посевной горох и посадили его росток в своего рода вертикальный лабиринт: раздвоенную трубу в форме буквы «игрек». Дальше гороху дали стимул: у собаки это было мясо, а у растения — живительный свет. При этом светили то в одну, то в другую трубу. Дальше началась тренировка рефлекса. Условным сигналом был вентилятор: сначала час дули в трубу ветром, потом в неё же светили светом. То есть учили росток условному рефлексу: свет будет там, где ветер.

После обучения настало время проверки: на растение дули целый день (без света!), и смотрели — в какую из труб в итоге пойдёт росток? И сработало! В контрольной, «необученной» группе 100% ростков проросли в другую трубу — там, где последний раз был свет. А вот из «обученных» ростков большинство проросло в трубу, откуда дул ветер — причём вопреки врождённой реакции. Выходит, обычный горох каким-то образом смог «запомнить», где был стимул, сориентироваться в пространстве и совершить выученное действие.

Конечно, вокруг этой работы разгорелся огромный скандал. Ещё бы: растения могут запоминать и обучаться! Поэтому эксперимент решили проверить. В 2020 году его воспроизвели... И ничего не получилось. У «обученных» и необученных ростков выбор статистически не отличался. Надо сказать, что горох во втором опыте был чуть-чуть другой, а лампы и вентиляторы немного отличались от оригинальных.

В общем, вопрос о том, могут ли растения надолго запоминать стимулы и вырабатывать павловские рефлексы, «горячий». И пока он остаётся открытым. Но мы можем точно сказать, что обучаться павловским рефлексам могут существа без нервной системы. Это всё та же парамеция: в одном старом исследовании 1979 года учёные утверждали, что смогли её обучить. Они знали, что парамеция не любит удары током: если подать напряжение, она пытается убежать. Далее они совместили звуковой сигнал с электричеством. Что важно, удар током происходил в середине звукового сигнала. Авторы утверждают, что после долгих тренировок парамеция начинала убегать не в момент удара током, а как только начинал звучать сигнал. Мало того, она узнавала именно этот звук — от звуков других частот она не убегала. Заметьте: у инфузории нет ни ушей, ни мозга, чтобы обработать услышанный звук.

И наконец, парамецию можно было «разучить»: если долго играть тот же звук без ударов током, она перестаёт убегать.

Ещё один признак, который мы ассоциируем с интеллектуальным поведением — конечно же, коммуникация. Например, некоторые растения, когда их начинают поедать паразиты, испускают химические сигналы, привлекающие паразитоидов — тех, кто паразитирует на паразитах! Как это выглядит? Вот листочек начала грызть гусеница. А растение выпускает вещества, которые сообщают осам-паразитам: здесь гусеницы, налетай! Осы откладывают в гусениц личинки, а те вылупляются и сжирают гусеницу. Вот вам и межвидовая коммуникация: растение для защиты от травоядных призывает тех, кто ими питается. Это как если бы лист салата призвал Ганнибала Лектора, чтобы тот защитил его от веганов.

В 2013 году в журнале Королевского общества вышла работа о коммуникации растений друг с другом. Оказалось, что если куст полыни повредить, он испускает летучие химические вещества — и его сородичи, учуяв эти сигналы, усиливают свою защиту от паразитов и лучше переживают следующий сезон. В пользу этой гипотезы говорит то, что эта реакция была сильнее всего рядом с раненым растением, а на другом конце сада почти не проявлялась. Но, что ещё интереснее, эффект оказался более выраженным не просто у кустов того же вида, а именно у родственников пострадавшей полыни — самых генетически близких к ней кустов.

У другого вида полыни учёные заметили признаки кооперации при встрече с корнями родичей: это приводило к разветвлению корней, чтобы не мешать своим. А с «чужаками» рост корней усиливался – чтобы не уступать территорию конкурентам.

Ну ладно растения — а могут ли быть разумными грибы? И тут начинается вообще безумие. Например, есть грибы, которые могут проголодаться. То есть они вдруг понимают, что им не хватает определённых питательных веществ. Тогда они включают систему обнаружения червяков. Эти червяки-нематоды испускают химические сигналы. А мицелий, то есть грибница упомянутого гриба, может сигналы чувствовать.

Мало того, гриб знает, в каких местах грибницы этих червяков больше. Ведь растить мицелий и ловить червяков затратно. И вот в местах скопления червяков гриб начинает расставлять ловушки! Кстати, ловушки бывают разные. Это может быть колечко из мицелия — как капкан-силок. Червячок заползает в это кольцо, оно сжимается, и гриб хватает добычу. И получает на обед вкусный, полезный азот для роста. Второй вид ловушки — это липкая сеточка, которую гриб проращивает в грунт. А некоторые виды таких грибов также используют против червей «химическое оружие». Поймав их в ловушку, они травят их нервно-паралитическим ядом. Получается, плотоядный гриб – животное с довольно разумным поведением!

Всё ещё смеетесь над шуткой, что Ленин был грибом?

Но на грибах мы не остановимся. Существует умная слизистая плесень! Это слизевик-миксомицет физарум – по сути, большая многоядерная одноклеточная амёба. Больше всего она похожа на монстра из игры Carrion: из неё тоже во все стороны тянутся ниточки, которыми она ищет еду. А когда находит, подтягивает части себя к этому месту.

В самой известной работе, показывающей осмысленное поведение физарума, его помещали в лабиринт. В двух разных местах лабиринта были кусочки еды. И физарум смог найти оптимальный путь от одного кусочка к другому! Он выпускал щупальца по всему лабиринту, как бы проверяя все возможные пути — а потом оставлял только самую короткую дорожку, так, чтобы съесть оба куска. Тут важно, что вначале организм рос во всех направлениях. Но когда находил короткий путь, все остальные ниточки отмирали, а оптимальная крепчала.

В другой работе учёные разработали карту региона вокруг Токио, где вместо городов были овсяные хлопья. А потом запустили в центр, на место Токио, физарума. И тот проложил оптимальные пути между хлопьями и нарисовал довольно точную карту железных дорог токийского региона. Ещё известно, что физарум чувствителен к свету, тот может ему повредить. И если на оптимальном пути в лабиринте поставить источник света, то физарум выберет второй по оптимальности путь, где губительного света нет. Фактически физарум совершает осмысленный выбор: взвешивает риски и выбирает оптимальное решение по сумме факторов. При этом, когда физарум испытывает стресс, он чаще ошибается и хуже принимает решения — всё как у людей.

Также физарум перестаёт разрастаться, если его слегка ударить током. Может, вы уже догадались, к чему идёт дело: он способен обучаться! Учёные пробовали бить физарум током с регулярными интервалами. Ударили, подождали, ударили, подождали... а потом в какой-то момент не ударили. Но физарум всё равно прекратил свой рост — именно тогда, когда «ожидал» следующего удара.

Также у него есть и привыкание. На пути к еде ставили токсичное вещество: для физарума оно неприятно, но не смертельно. Так вот, приближаясь к токсичной среде в первый раз, он сильно замедлился. А потом, как бы поняв, что она не смертельна, ускорился. А в следующие разы его ростки проползали в этом месте уже с обычной скоростью.

Вы понимаете, насколько это сложно? Получается, одноклеточный организм может запоминать, осторожничать, выбирать маршрут по нескольким критериям, есть полезную еду вместо неполезной. Даже его внутреннее устройство более организованно, чем мы могли бы ожидать. По сути, это скопление множества ядер, подвешенных в единой гигантской клетке. Но по какой-то причине все эти ядра делятся синхронно — даже когда физарум очень большой.

Так насколько корректно говорить о разумном поведении – и тем более разуме – у растений, грибов или инфузорий? Или это только всё путает? Мне кажется, что в своём антропоцентризме мы слишком легко отказываем в разумности объектам, которые не похожи на нас.

Сколько споров вокруг того, сможет ли стать по-настоящему разумной компьютерная нейросеть. Она же другая! Не такая! В компьютере транзисторы! А у нас клетки! Нейроны! А кто сказал, что разум может быть устроен только так, как он устроен у нас? Может, это и мешает нам увидеть разум в самых неожиданных и необычных местах. Вспомним “Солярис” Станислава Лема, где разумным был океан. Или — окей, не очень правдобный, но крайне необычный — разум пришельцев из фильма «Прибытие».

Есть ещё одна причина, по которой мне очень нравится фраза «безмозглый разум». Даже для самых якобы примитивных существ умение формировать правильное представление об окружающем мире и строить причинно-следственные связи очень полезно. В каком-то смысле и мухоловка, и парамеция, и плесень физарум — тоже учёные, познающие реальность. Они должны делать правильные выводы об объективной реальности, находить закономерности. И есть реальные критерии успеха такой познавательной деятельности — в виде обнаружения еды и партнёров. Или избегания хищников. Так, известно, что жуки-бомбардиры придумали огонь раньше, чем мы. А электрические скаты раньше нас придумали электричество. Бактерии же раньше людей изобрели генную инженерию.

Я готов даже признать, что фундаментальные принципы науки природа изобрела и реализовала задолго до появления человека.

Возможно, тот факт, что объективное знание, эксперимент и доказательство для нас являются ценностью — это лишь следствие того, что такие ценности формировались для выживания у наших далёких предков. То есть не так уж сильно мы отличаемся от грибов, растений и других существ.

Свежие комментарии