В триасовом периоде цинодонты — прямые предки млекопитающих, — были самой успешной группой синапсид, переживавшей интенсивную диверсификацию и породившей немало новых причудливых форм. Одной из них был южноамериканский труцидоцинодон (Trucidocynodon riograndensis), описанный в 2010 году по почти полному скелету. Удивительная сохранность его остатков позволила исследователям выявить у этого животного ряд необычных черт, включая внушительные по меркам триасовых цинодонтов размеры, сверхдлинные нижние клыки и выпрямленные передние конечности, адаптированные к быстрому передвижению. Новое исследование, проведенное с помощью синхротронной рентгеновской микрокомпьютерной томографии, дало возможность подробнее изучить найденный в 2018 году череп труцидоцинодона и выяснить, что при жизни нижние клыки этого животного пробивали челюсть насквозь! Также исследователи обнаружили у труцидоцинодона следы замены клыков и довольно крупный мозг: его относительный размер оказался больше, чем у любого другого известного позднетриасового цинодонта. Всё это указывает на то, что, несмотря на возрастающую роль рептилий, в позднем триасе синапсиды продолжали играть значительную роль в экосистемах, конкурируя с гигантскими родственниками крокодилов и первыми динозаврами.

Триасовый период стал непростым временем для синапсид, наших далеких эволюционных предшественников. Большая часть их разнообразия была уничтожена пермо-триасовым вымиранием, и хотя отдельные группы переживали краткие периоды расцвета — например, дицинодонты листрозавры, в самом раннем триасе заполонившие Землю (см.

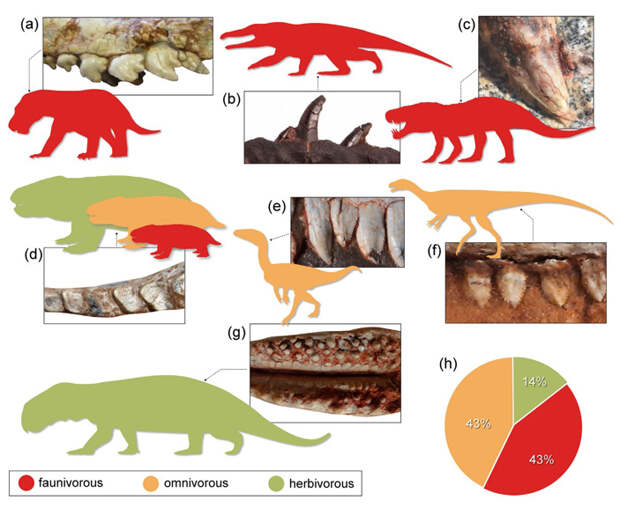

Найдены мумии листрозавров, живших в начале триасового периода, «Элементы», 05.09.2022), — синапсиды в целом уже не играли в экосистемах Земли доминирующей роли, уступая ее рептилиям. До конца триаса дожили только представители двух групп синапсид: дицинодонты, среди которых уцелели крупные растительноядные виды (см. картинку дня Лисовиция), и цинодонты, прямые предки млекопитающих, которые вели более разнообразный образ жизни и питались как растительной, так и животной пищей (Растительноядные экзаэретодоны баловали детей более калорийной животной пищей, «Элементы», 06.12.2022).Поскольку триас был довольно жарким и засушливым временем, у рептилий в целом и архозавров в частности было явное преимущество перед синапсидами. Из-за особенностей анатомии и физиологии пресмыкающиеся теряют меньше воды и более экономно расходуют скудную энергию, поэтому в таких суровых условиях они быстро смогли занять ниши доминирующих хищников, вытеснив из них последних крупных плотоядных синапсид (см. картинку дня Циногнат, наследник палеозоя). Растительноядные великаны продержались дольше, вероятно потому, что уже могли довольно эффективно обрабатывать грубый растительный корм и занимали нишу, которую лишь в конце триаса «потребовали» себе появившиеся растительноядные динозавры вроде платеозавра.

Синапсиды, которые питались животной пищей, оставались в основном мелкими животными. Вероятно, они перешли на норный образ жизни, чтобы избежать конкуренции с архозаврами, среди которых подземных жителей почти не было (Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизни, «Элементы», 14.11.2023). Предположительно, переход к жизни в норах сыграл свою роль в продолжавшейся миниатюризации цинодонтов, поскольку в крупном размерном классе им с рептилиями было не потягаться: уже в среднем триасе по планете бродили гигантские хищники вроде полонозуха (Polonosuchus), достигавшие 5–6 метров в длину! В итоге цинодонты заметно уменьшились, и их поздние представители обычно вырастали не крупнее крысы (см. У бразильских поздних цинодонтов челюсти оказались слишком ранними, «Элементы», 21.10.2024; S. Lautenschlager et al., 2018. The role of miniaturization in the evolution of the mammalian jaw and middle ear). Однако в этом правиле существовали исключения, и описанный в 2010 году труцидоцинодон (Trucidocynodon riograndensis) — одно из самых ярких (T. de Oliveira et al., 2010. Trucidocynodon riograndensis gen. nov. et sp. nov. (Eucynodontia), a new cynodont from the Brazilian Upper Triassic (Santa Maria Formation)).

Найденный в верхней части бразильской формации Санта-Мария (Santa Maria Formation), этот цинодонт жил около 230 миллионов лет назад, во времена, когда на Земле возникли первые динозавры (Североамериканский Ahvaytum bahndooiveche снова поднимает вопрос о том, где появились динозавры, «Элементы», 13.01.2025). Хотя в Санта-Марии было найдено немало цинодонтов, большинство известно лишь по фрагментам черепа и редким костям скелета, тогда как труцидоцинодона описали по почти полному скелету UFRGS PV-1051-T, ставшему голотипом, и четырем паратипам, представленным элементами посткраниального скелета. В итоге ученые смогли довольно точно реконструировать это сравнительно крупное животное с черепом длиной 18,8 сантиметров и общей длиной тела около 1,2 метра — по размерам оно походило на крупного обыкновенного шакала (Canis aureus). Что любопытно, у труцидоцинодона оказались еще и довольно продвинутые передние конечности: в то время как у другого крупного триасового цинодонта, циногната, локти все еще были развернуты в стороны, у труцидоцинодона лапы оказались точно под телом (T. De Oliveira, C. Schultz, 2015. Functional Morphology and Biomechanics of the Cynodont Trucidocynodon riograndensis from the Triassic of Southern Brazil: Pectoral Girdle and Forelimb), и не исключено, что этот цинодонт передвигался, опираясь на кончики пальцев, как кошка или, по крайней мере, капибара.

В 2018 году был описан еще один череп труцидоцинодона, каталожный номер CAPPA/UFSM 0029 (M. Stefanello et al., 2018. Skull anatomy and phylogenetic assessment of a large specimen of Ecteniniidae (Eucynodontia: Probainognathia) from the Upper Triassic of southern Brazil), который оказался на 17% крупнее голотипа, но был заметно смят, так что подробно его рассмотреть оказалось непростым делом. Коллектив исследователей из Бразилии, Аргентины, Великобритании, Франции, Португалии, ЮАР и США использовал синхротронную рентгеновскую микрокомпьютерную томографию, чтобы построить точную 3D-модель черепа и изучить его во всех подробностях. Сканирование проводилось в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF) в 2023 году. Поскольку особь CAPPA/UFSM 0029 известна только по черепу, оценка размеров ее тела (необходимая для подсчетов относительных размеров мозга) проводилась на основании размеров тела голотипа и с использованием различных подходов, используемых для подсчета коэффициента энцефализации (EQ) мезозойских синапсид.

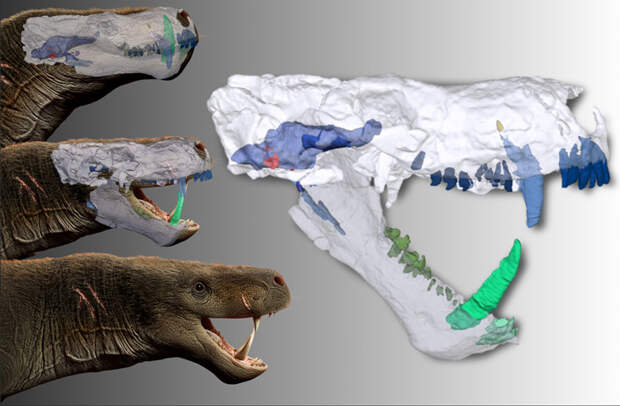

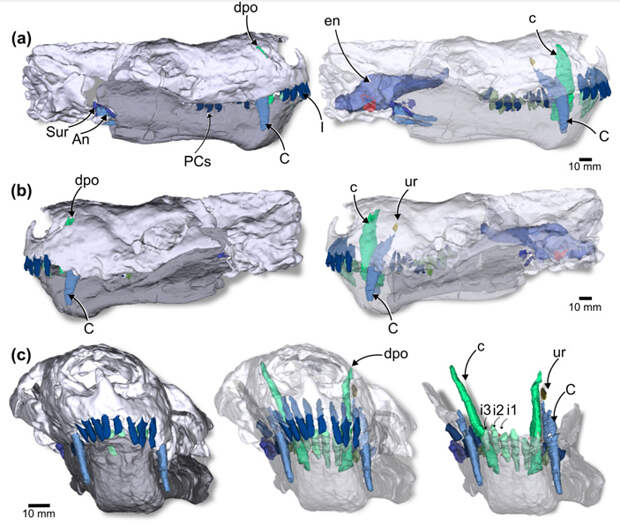

В своем исследовании ученые сосредоточились на тех особенностях анатомии труцидоцинодона, которые не были отмечены ранее. К примеру, разделив на своей модели череп и нижнюю челюсть, они смогли подробно изучить последнюю, отметив ее необычную массивность и уникальные особенности зубного ряда. Ранее исследователи уже отмечали у этого цинодонта очень крупные нижние клыки, но благодаря наличию 3D-модели и возможности «отделить» нижнюю челюсть от остального черепа ученые смогли лучше понять, как эти зубы размещались в черепе при жизни животного. Стоит отметить, что у CAPPA/UFSM 0029 нижние клыки оказались очень солидные: общая длина составляла 62 миллиметра, из которых на коронку приходилось 48 миллиметров (для сравнения, это длина львиных клыков!). Неудивительно, что в сомкнутом состоянии кончики этих клыков доставали почти до ноздрей. Ямка (paracanine fossa), в которую нижний клык входил при закрывании челюсти, доходила до самого верха морды (такие ямки есть и у современных млекопитающих с крупными клыками, см. D. Flores et al., 2010. Cranial ontogeny of Caluromys philander (Didelphidae: Caluromyinae): a qualitative and quantitative approach). Над обеими ямками у труцидоцинодона имеются отверстия в верхней челюсти (dorsal paracanine opening), из которых выступали кончики нижних клыков.

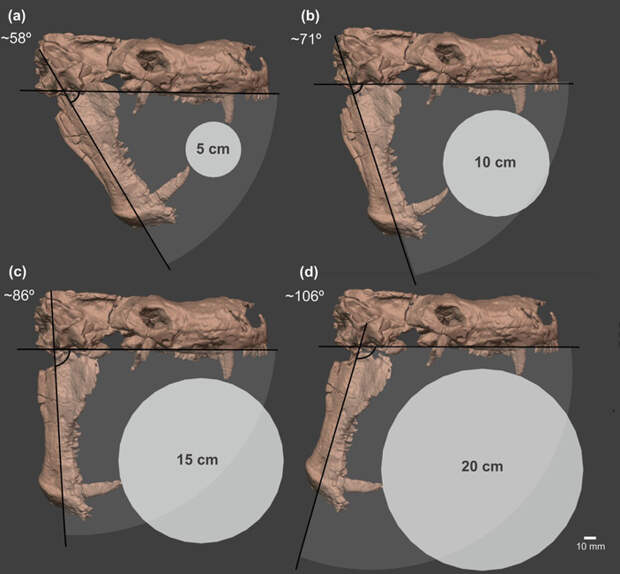

У хищных синапсид, включая млекопитающих, такие огромные нижние клыки встречаются реже, чем у травоядных или всеядных (L. Werdelin, 2024. Hypercanines: Not just for sabertooths). Не исключено, что труцидоцинодону «суперзубы» служили в качестве средства демонстрации или даже для предотвращения бокового вывиха челюсти при жевании, как у пекари и тапиров, у которых крупные клыки зажимают между собой верхнюю челюсть и ограничивают свободу движения нижней (A. Avedik et al., 2023. Avoiding the lockdown: Morphological facilitation of transversal chewing movements in mammals). А вот от вывиха челюсти в продольном направлении гипертрофированные клыки не защищали. Для того, чтобы быть «саблезубой кошкой наоборот» и охотиться на крупных животных, цинодонту, по-видимому, не хватало гибкости челюстного сустава: при попытке схватить нечто диаметром больше 10 сантиметров хищник рисковал вывихнуть себе челюсть.

Еще одна любопытная особенность черепа — небольшая костная структура вблизи корня верхнего левого клыка черепа (на заглавном изображении обозначена желтым цветом), которую авторы интерпретировали как нерассосавшийся остаток старого клыка, со временем выпавшего. Поскольку никаких замещающих клыков, готовых прийти на смену текущему, обнаружено не было, они пришли к выводу, что это была последняя смена зубов, а с учетом крупных размеров животного можно предположить, что она наступила по достижении цинодонтом полной физической зрелости. По-видимому, как и у раннетриасового галезавра (Galesaurus), у труцидоцинодона все еще проходила регулярная смена зубов, но по достижении зрелости она прекращалась (см. картинку дня Вечно зубастые).

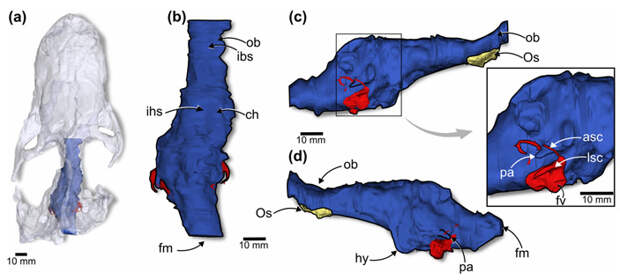

Наконец, авторы подробно изучили эндокран труцидоцинодона, то есть внутреннюю полость черепа, где при жизни располагался мозг. Во-первых, при длине черепа 21,4 сантиметра (как уже было отмечено, CAPPA/UFSM 0029 был крупнее голотипа), оцененном объеме эндокрана 191,1 мм3 и оцененной массе тела 31,3 кг коэффициент энцефализации животного составил, по разным оценкам, от 0,16 до 4 и оказался выше, чем у других позднетриасовых цинодонтов, не принадлежащих к млекопитающим. К примеру, по одной из моделей расчета, EQ труцидоцинодона оказался равен 1,24, тогда как у более близких к млекопитающим бразилодона (Brasilodon) и риограндии (Riograndia) он составляет соответственно 0,98 и 1,21. Если же подсчитать по той же модели EQ сиамской кошки, он окажется равным 7,87, а EQ обычной домовой мыши — 4,47. То есть даже самый «башковитый» цинодонт позднего триаса, который по отношению веса мозга к весу тела превосходил других позднетриасовых цинодонтов, значительно уступал современным млекопитающим.

Однако стоит отметить, что само по себе значение EQ мало что может сказать об интеллекте животного (см. Можно ли реконструировать интеллект тираннозавра, «Элементы», 20.05.2024), да и строение мозга труцидоцинодона, хоть и довольно продвинутое, оказалось не сложнее, чем у других поздних пробайногнатов (Probainognathia). У него были хорошо выражены полушария, более крупные, чем обонятельные луковицы, и не наблюдалось шишковидное тело, присутствовавшее у ранних цинодонтов и помогавшее в терморегуляции (см. Предки млекопитающих резко перешли к теплокровности в начале позднего триаса, «Элементы», 20.07.2022).

И все-таки труцидоцинодон оказался крайне необычным позднетриасовым цинодонтом: в эпоху, когда большинство его сородичей были мелкими зверьками, роющимися в лесной подстилке, он достиг внушительных размеров и развил необычный набор зубов, а также обзавелся сравнительно крупным мозгом. А поскольку в среде его обитания также существовали крупные хищные рептилии, труцидоцинодон должен был как-то избегать прямой конкуренции с ними — возможно, за счет выбора времени и места охоты, как это делают современные млекопитающие хищники.

Источник: L. Kerber, R. T. Müller, D. de Simao-Oliveira, F. A. Pretto, A. G. Martinelli, I. M. Michelotti, J. Benoit, P. H. Fonseca, R. David, V. Fernandez, K. D. Angielczyk, R. Araújo. Synchrotron X-ray micro-computed tomography enhances our knowledge of the skull anatomy of a Late Triassic ecteniniid cynodont with hypercanines // The Anatomical Record. 2025. DOI: 10.1002/ar.2561.

Анна Новиковская

Свежие комментарии