Органические вещества, содержащиеся в метеоритах, являются источниками информации не только о возможных путях зарождения жизни на Земле, но и о химических процессах, происходивших на ранних стадиях формирования Солнечной системы. Однако загрязнение земными соединениями и вторичные процессы, происходившие в метеоритах после или во время падения, приводят к сложностям в интерпретации данных о точном наборе и концентрации органики в изученных метеоритах. В статье, недавно опубликованной в журнале Nature Astronomy, международная группа ученых представила результаты изучения первичного вещества, доставленного с богатого углеродом и азотом астероида Бенну. В нем была обнаружена рекордная концентрация азотсодержащих органических молекул, а также аммиака. Всего было идентифицировано около 10000 азотсодержащих соединений, включая 14 из 20 аминокислот, необходимых для формирования белков. Все хиральные непротеиногенные аминокислоты были представлены в форме равной смеси левых и правых молекул. Это указывает на то, что преобладание левых молекул в биологических процессах скорее всего не является результатом первичного дисбаланса, связанного с доставкой «строительных блоков» жизни на молодую Землю.

Давно известно, что многие необходимые для жизни органические вещества образуются не только при участии биологических организмов, но и в ходе иных природных процессов. Таких, например, как синтез в холодных молекулярных облаках в космосе (подробнее об этом — в статье Возникновение органики в межзвездных облаках). Также возможен синтез в водных растворах и рассолах на богатых углеродом, водой и азотом астероидах, спутниках планет и карликовых планетах.

Предполагалось, что такие условия когда-то были и на астероиде (101955) Бенну, к которому в 2016 году был запущен аппарат OSIRIS-REx (см. картинку дня OSIRIS-REx). Задачей этого аппарата был отбор грунта с поверхности астероида и доставка его на Землю (см. новость Посылки с астероидов: одна доставлена, вторая — в пути, «Элементы», 12.12.2020). Особенно ученых интересовала детальная химия углерода и возможные следы низкотемпературных гидротермальных процессов, которые могли происходить на этом астероиде.После успешного завершения миссии в 2023 году, отобранные фрагменты суммарной массой 121,6 грамма отправились в разные лаборатории на изучение. Первичные результаты были опубликованы полгода назад в журнале Meteoritics & Planetary Science (D. Lauretta et al., 2024. Asteroid (101955) Bennu in the laboratory: Properties of the sample collected by OSIRIS-REx), а совсем недавно в журналах Nature и Nature Astronomy вышли две статьи с результатами более подробного анализа вещества астероида Бенну. Первая статья, в журнале Nature, посвящена геологической истории и минералогии этого крайне любопытного астероида (T. J. McCoy et al., 2025. An evaporite sequence from ancient brine recorded in Bennu samples). Подробно она обсуждается в новости Анализ образцов астероида Бенну показал, что его минералы образовались из водных растворов («Элементы», 29.01.2025). Вторая статья из Nature Astronomy, которой посвящена эта новость, посвящена описанию набора органических молекул, обнаруженных в частицах астероидного грунта. Она в значительной степени дополняет наши знания о безумно сложной и интересной истории эволюции химии углерода в Солнечной системе.

Рассказывая об этом исследовании важно заметить, что миссия к Бенну — далеко не первый шаг в области изучения космической органики. Она берет начало в 1806 году, когда над французским городом Алес взорвался болид, и собранные неподалеку фрагменты получили то же имя (см. Alais meteorite), так как метеориты называют по имени наиболее примечательного населенного пункта рядом с местом находки или падения. Один из его фрагментов попал в лабораторию к Йёнсу Берцелиусу, который в 1834 году опубликовал статью с описанием химического состава этого метеорита. В самом конце статьи Берцелиус отмечает, что «экстрагируемое водой вещество ... имеет много общего с земными органическими соединениями. Свойства углесодержащего вещества напоминают гумус в земной почве, но вероятно ... оно имеет другие свойства и происхождение нежели его земной аналог» (J. Berzelius, 1834. Ueber Meteorsteine).

Сейчас мы относим Алес к группе углистых хондритов, в которой он считается первым известным представителем. Углистые хондриты — примитивное вещество Солнечной системы, состоящее из продуктов конденсации первичного газопылевого облака и содержащие большое количество углерода (до ~3 вес. %). Значительная часть этого углерода присутствует в форме молекул, которые мы называем органическими, несмотря на их очевидно абиогенное происхождение. Так, например, в метеорите Мурчисон было обнаружено более 14 000 органических соединений, включая сахара и 96 аминокислот (подробнее см. новость Сахар из Мурчисонского метеорита имеет внеземное происхождение, «Элементы», 20.12.2019).

Предполагается, что такие метеориты являются фрагментами недифференцированых (без ядра, коры и мантии) астероидов, содержащих до 5 вес. % углерода, но точно установить, какие именно космические тела подходят на роль родительских для углистых хондритов было сложно. Например инфракрасные спектры Бенну, полученные в ходе наблюдений с Земли, указывают на то, что скорее всего он идентичен по составу углистым хондритам из подгрупп CI и/или CM, но для уверенной идентификации конкретных групп молекул их разрешения не хватает (B. Clark et al., 2011. Asteroid (101955) 1999 RQ36: Spectroscopy from 0.4 to 2.4 μm and meteorite analogs).

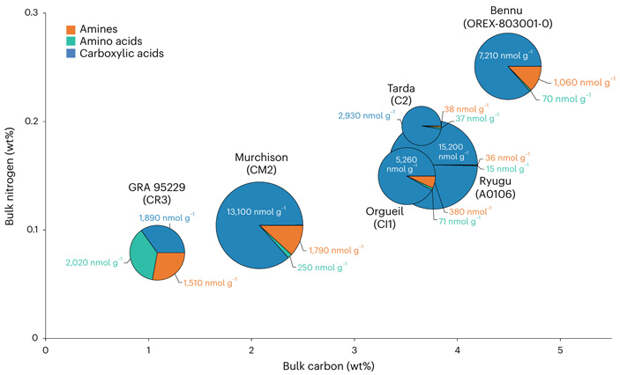

Более качественные UV-VIS спектры (в ультрафиолете и оптическом диапазоне) были получены при подлете аппарата OSIRIS-REx, на них выделется пик поглощения волн длиной 3,4 мкм, что соответствует алифатическим и ароматическим органическим соединениям (H. Kaplan et al., 2021. Composition of organics on asteroid (101955) Bennu). Также на спектрах заметно усиление поглощения на 3,1 мкм, что, по предположению ученых, может быть свидетельством присутствия NH-содержащих соединений. Уже после доставки проб астероидного материала на Землю оказалось что в нем содержится целых 4,5–4,7 вес. % углерода и 0,23–0,25 вес. % азота, что превосходит любые известные углистые хондриты и пробы ранее доставленные аппаратом «Хаябуса-2» с другого астероида — Рюгу.

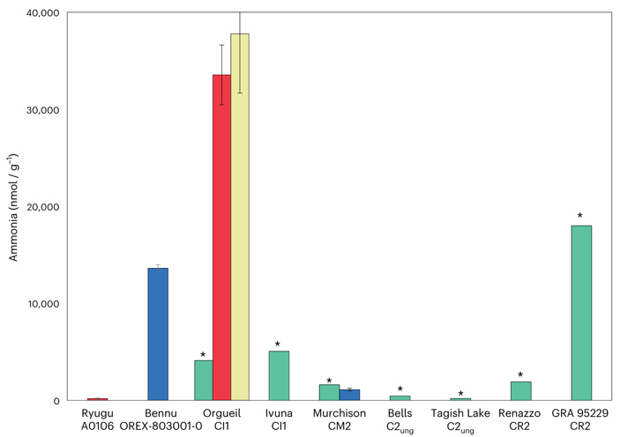

Для детального анализа набора органических молекул были отобраны четыре пробы — по две из разных частей контейнера. Органические вещества были экстрагированы с использованием горячей воды и метанола. Экстракты и сухой остаток были в дальнейшем проанализированы с использованием ряда масс-спектрометрических методов (EA-IRMS, FTICR-MS, pyGC-QqQ-MS, LC-FD/MS, μ-L2MS) на приборах, некоторые из которых существуют в единственном экземпляре. Водные экстракты оказались обогащены изотопом 15N относительно стандарта (δ15N = +180 ± 47‰, вычисляется по формуле, идентичной δ13С из новости Сахар из Мурчисонского метеорита имеет внеземное происхождение, «Элементы», 20.12.2019) и содержат значительную концентрацию аммиака (~13,6 мкмоль/г), что является достаточно высоким показателем для углистых хондритов (рис. 1). На долю аммиака приходится около 40% от всего азота, содержащегося в экстрактах, а обогащение 15N доказывает, что аммиак попал в пробы именно из вещества астероида и не является результатом загрязнения продуктами сгорания топлива космического аппарата (гидразин, для него δ15N = +4,7‰).

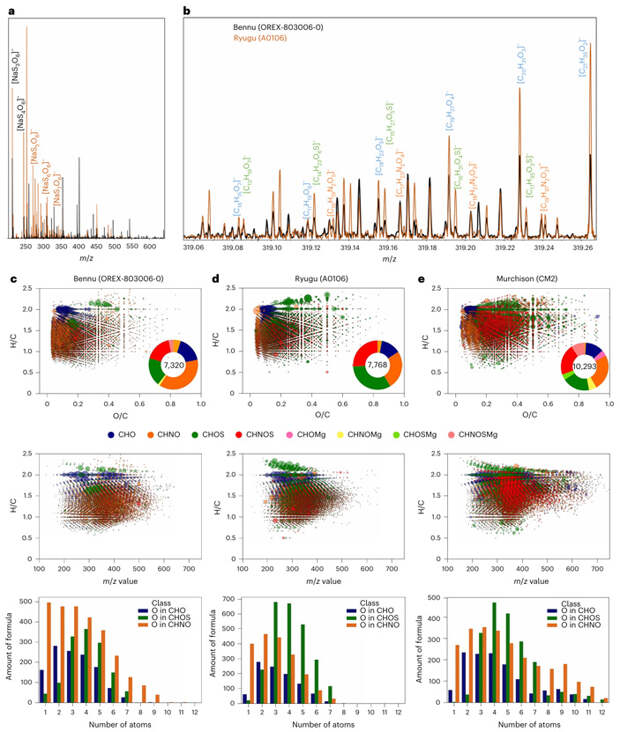

Всего в проанализированных образцах было обнаружено ~16 000 различных соединений, состоящих из С, Н, N, O, S и Mg, что вполне сравнимо с результатами анализа других углистых хондритов, таких как метеорит Мурчисон. Среди этих молекул были идентифицированы как неполярные или слабополярные вещества, вроде полиароматических углеводородов, так и небольшие полярные молекулы, содержащие только CHO-, CHNO-, CHOS- и CHNOS-группы. Состав аминокислот и соотношение левых (L, от лат. laevus — левый) и правых (D, от лат. dexter — правый) изомеров были определены с использованием комбинации жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии (LC-FD/MS). Определить это соотношение было крайне важной задачей. Дело в том, что земные белки по неизвестной причине обладают гомохиральностью, то есть состоят исключительно из левых аминокислот. По одной из объясняющих этот факт гипотез, в метеоритном веществе, попадавшем на молодую Землю, по той или иной причине преобладали левые аминокислоты, которые и использовала зарождающаяся жизнь (подробнее см. главу Происхождение хиральной частоты из книги М. Никитина «Происхождение жизни. От туманности до клетки»). По итогам анализа в образцах Бенну были точно идентифицированы 33 аминокислоты: 19 непротеиногенных и 14 из 20 протеиногенных — кодирующихся генетическим кодом и составляющих основу белков. Наиболее распространенной аминокислотой оказался глицин (44 нмоль/г), а вот содержание метионина, тирозина и аспарагина лишь немного превышает порог обнаружения (0,1 нмоль/г).

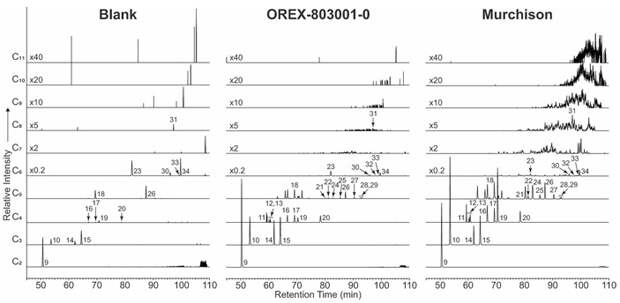

Все хиральные непротеиногенные аминокислоты, для которых удалось установить отношение левых и правых энантиомеров, включая изовалин, норвалин, β-амино-n-масляную кислоту, β-аминоизомасляную кислоту и 3-аминовалериановую кислоту присутствуют в форме рацемических смесей, то есть левые и правые молекулы содержатся в примерно равном количестве. Наблюдение рацемических смесей аланина и аспарагиновой кислоты указывает на то, что образец скорее всего не был значительно загрязнен биогенными левыми аминокислотами. Однако повышенное содержание L-валина (+34%) в том же образце после кислотного гидролиза, а также в бланке хроматограммы (рис. 3), свидетельствует об обратном — авторы оставляют окончательное решение относительно качества анализа за читателем.

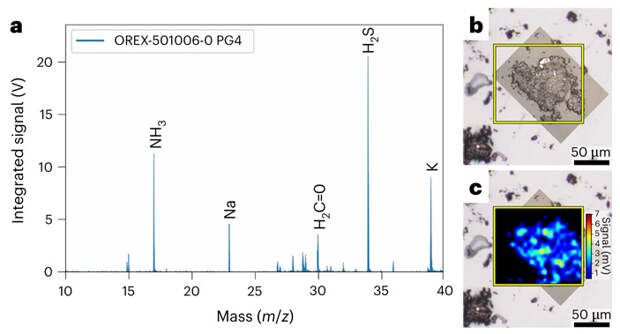

Аммиак и формальдегид являются важнейшими прекурсорами для синтеза аминокислот, поэтому анализ их концентрации являлся одной из самых важных составляющих всего исследования. Оба вещества были обнаружены (рис. 4) в одном из образцов с использованием микро двуступенчатой масс-спектрометрии (μ-L2MS), при которой перевод образца в газообразную фазу и его ионизация выполняются в два этапа и с использованием двух лазеров. Наиболее вероятно, что в веществе Бенну аммиак присутствует не в крайне летучем свободном виде, а в составе различных солей, например карбоновых кислот, органических соединений или глинистых минералов. Производные аммиака метиламин (914 нмоль/г) и этиламин (121 нмоль/г) являются наиболее распространенными аминами, обнаруженными в водных экстрактах, и скорее всего образовались при растворении вышеупомянутых солей.

Девять С1-С7 одноосновных и две двухосновных карбоновых кислоты были идентифицированы в водных экстрактах с использованием pyGC-QqQ-MS. Наиболее распространенными из них оказались муравьиная (4106 нмоль/г) и уксусная (1436 нмоль/г) кислоты. Также в пробах было обнаружено как минимум 23 разных азотных гетероциклических соединения, включая аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил, то есть все азотистые основания, необходимые для синтеза ДНК и РНК. Несмотря на присутствие этих жизненно необходимых химических соединений, абсолютно все указывает на внеземное и абиогенное происхождение органики в веществе астероида Бенну. Одним из основных аргументов в пользу этого является содержание изотопов азота в пробах (δ15N = +180‰), которое разительно отличается от значений, наблюдаемых в земных органических веществах (−10 до +20‰). К прочим аргументам относятся нарушение правил Чаргаффа (соотношение пуринов к пиримидинам должно быть 1:1), присутствие органических молекул, не играющих никакой роли в земных биологических процессах, и крайне экзотический для Земли набор азотсодержащих гетероциклических соединений.

Несмотря на рекордное содержание азота и углерода (рис. 5), в целом набор водорастворимой органики в веществе Бенну вполне похож на то, что наблюдалось ранее в пробах с астероида Рюгу и метеорите Мурчисон, которые авторы использовали, как модельный объект для отработки аналитической методологии. Одной из наиболее ярких особенностей астероидного вещества с Бенну является повышенная концентрация аммиака — 13,6 мкммоль/г — больше было только в двух углистых хондритах (рис. 1). Однако, как указывают авторы, полученные значения скорее всего являются консервативными и частично обусловлены особенностями методологии. То есть скорее всего аммиака на этом астероиде даже несколько больше.

Неожиданным результатом оказалось и то, что аминокислоты присутствуют в пробе в виде рацемических смесей. Это расходится с первоначальными оценками, основанными на предполагаемой гидротермальной активности на родительском теле Бенну. Они предсказывали преобладание L-изовалина над D-изовалином, которое ранее наблюдалось в ряде углистых хондритов, однако не было выявлено в изучаемых образцах.

Высокое содержание соединений с низкой температурой кипения, обогащение 15N и крайне широкий спектр азотсодержащих аномальных органических молекул является свидетельством в пользу формирования родительского тела Бенну на окраине Солнечной системы, где-то за орбитой Юпитера. Компьютерные модели указывают на то, что Бенну собрался из обломков родительского тела на орбите радиусом 2,1–2,5 а. е. примерно 730–1550 млн лет назад. Ранее предполагалось что астероиды класса В, к которым относится Бенну (названные так из-за особенностей их спектра поглощения: Blue, синий), являются фрагментами бывших комет. Такие объекты, закончившие свою кометную карьеру, могут быть чем угодно, начиная с небольших каменистых планетезималей и заканчивая преимущественно ледяным телами. Однако минералогия вещества Бенну указывает на существование долгоживущих гидротермальных систем, что подкрепляется фотографиями метровых жил сульфатов на поверхности, и несколько противоречит кометной гипотезе.

Авторы обсуждаемой статьи на основе наблюдаемого набора соединений азота и углерода предположили, что альтернативной и более правдоподобной версией происхождения Бенну является разрушение родительского тела, напоминавшего карликовую планету Цереру. Значительная концентрация органики, а также минералогический состав, представленный карбонатами, фосфатами, хлоридами и сульфатами кальция, магния и натрия, указывают на щелочной pH и температуры их формирования около −55°C (218 К). Высокая концентрация аммиака указывает на возможность существования аммиачно-водных жидких смесей при очень низких температурах (эвтектика в системе H2O–NH3 располагается на 176 К), создавая водную среду, благоприятную для процессов абиогенного органического синтеза. Такие низкотемпературные медленные реакции активно изучаются экспериментально. К примеру, в слабом растворе NH4CN, который выдерживали при температуре 195 К в течение 25 лет, при недавнем анализе обнаружили смесь аминокислот с преобладанием глицина, аденина и гуанина.

Несмотря на то, что до полного и окончательного анализа вещества астероида Бенну еще очень далеко, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что все необходимые для жизни органические молекулы вполне могли попасть на Землю именно с подобных объектов. Отсутствие предсказываемой хиральной «чистоты» в аминокислотах противоречит первичным данным, полученным на основе исследований углистых хондритов, и ставит новые вопросы перед учеными, изучающими историю жизни на нашей планете. Для их разрешения совершенно точно потребуются новые космические миссии, например к Церере.

Источник: Daniel P. Glavin et al. Abundant ammonia and nitrogen-rich soluble organic matter in samples from asteroid (101955) Bennu // Nature Astronomy. 2025. DOI: 10.1038/s41550-024-02472-9.

Кирилл Власов

Свежие комментарии