Потеря биоразнообразия — одна из глобальных экологических проблем, реальность которой не вызывает сомнений. Но насколько быстро происходит этот процесс, какие регионы планеты и таксономические группы живых существ страдают от него сильнее? К этим вопросам обратился международный коллектив ученых в статье, опубликованной в журнале Nature. Авторы проанализировали данные о 923 сообществах насекомых, полученные ранее в ходе более сотни исследований, проведенных на разных континентах. Понятие «насекомые» в данном случае трактуется более широко: в него включили также скрыточелюстных (Entognatha) и паукообразных (пауков и клещей). Главный вывод статьи — максимальную скорость сокращения численности имеют те виды, которые исходно были самыми многочисленными в биосообществе. Это опровергает популярное мнение о ведущей роли редких и малочисленных систематических групп в потере биоразнообразия.

Снижение биологического разнообразия тесно связано с другими экологическими проблемами — изменением климата, загрязнением природных сред, распространением инвазивных видов, ускоренной эрозией почв и другими. Ведущей его причиной является антропогенный пресс. Уменьшение биоразнообразия заметно на самых разных уровнях: от отдельных регионов и систематических групп до глобального биоразнообразия биосферы. То, что биоразнообразие действительно снижается, сейчас не вызывает сомнений и становится очевидным не только для биологов: например, начиная с 2000-х годов многие обратили внимание на так называемый феномен лобового стекла (windshield phenomenon). Суть которого в том, что после длительных поездок водителям все реже приходится отмывать лобовое стекло автомобиля от останков разбившихся насекомых. Бытовое наблюдение подтверждают и научные исследования (A. Møller, 2019. Parallel declines in abundance of insects and insectivorous birds in Denmark over 22 years).

Потеря биоразнообразия насекомых имеет особое значение — это самая обширная систематическая группа живых существ, не считая микроорганизмов. Число описанных видов превышает миллион, а согласно оценкам их по меньшей мере в несколько раз (или даже десятков раз) больше. Насекомые достигли огромного эволюционного успеха в экосистемах суши и тесно связаны с их другими обитателями: участвуют в опылении энтомофильных растений, служат кормовой базой для пауков и многих позвоночных и т. д. Поэтому уменьшение числа насекомых — это разрыв экологических связей, а также сокращение объемов экосистемных услуг, которые насекомые «оказывают» людям. Яркий пример — недостаток опылителей, чреватый убытками для сельского хозяйства, который уже привел к изменениям цветков насекомоопыляемых растений, вынужденных чаще обходиться самоопылением (Из-за нехватки насекомых-опылителей фиалки все чаще прибегают к самоопылению, «Элементы», 22.04.2024).

Биоразнообразие — это сложное многозначное понятие. В целом, оно характеризует сложность живых систем, число уникальных форм и их соотношение на разных уровнях организации жизни — от генов до экосистем. Сюда относят, например, как число видов, так и численность каждого из них и разного рода отношения того и другого в рамках одной экосистемы или в разных.

Биоразнообразие — как локальное, так и глобальное, — определяет устойчивость экосистем различного уровня. Оценка и мониторинг этого показателя в разных масштабах времени и пространства — насущная задача биологии и экологии. Однако биоразнообразие не так просто рассчитать и невозможно выразить единственным конкретным числом. Приходится использовать множество метрик и подходов — от довольно простых до учитывающих различные показатели состава сообщества (см. Diversity index).

Рассмотрим для примера две простые формулы, которые применяют для описания биоразнообразия — обе используются в самых разных областях науки, не только в биологии и экологии.

Индекс Симпсона \(D\) записывается следующим образом:

\[D=\sum\limits_{i=1}^Z\frac{n_i(n_i-1)}{N(N-1)},\]где \(n_i\) — число особей вида \(i\), \(Z\) — число видов, \(N\) — общее число организмов. Определенная таким образом величина варьирует в пределах от 0 до 1. Иногда используется форма \(1-D\), в таком случае индекс выражает вероятность «межвидовых встреч» (Г. Розенберг, 2007. Несколько слов об индексе разнообразия Симпсона).

Индекс Шеннона (также индекс Шеннона — Винера, \(H\)) — это характеристика разнообразия видов в сообществе:

\[H = -\sum\limits_{i=1}^n p_i\cdot \log p_i,\]где \(p_i=\frac{n_i}{N}\), \(n_i\) — численность \(i\)-го вида, \(n\) — общее число видов; \(N\) — общая численность особей всех видов.

Другая важная характеристика — это видовое богатство (species richness), то есть количество представленных в сообществе видов. Выравненность видов по обилию (species evenness) показывает, насколько многочисленным или малочисленным является тот или иной вид в сообществе. Чтобы ее рассчитать, необходимо знать обилие всех видов (их численность на единицу площади или объема).

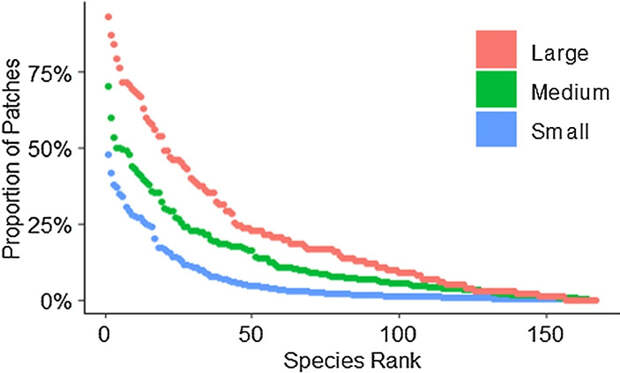

Представление о видовой структуре сообществ дает ранговое распределение видовых обилий (SAD — species abundance distribution). SAD позволяет сравнить изменения численности многочисленных и малочисленных видов. Если построить график величины в координатах количества или доли видов (по оси y) и их обилия (по оси x), то получится J-образная кривая (рис. 2). Она показывает, что в сообществе обычно имеется всего несколько многочисленных видов и множество более редких.

Наиболее продуктивный подход оценки биологического разнообразия — это сочетание различных метрик. Он дает более полную картину и лучше выявляет тренды изменений во времени, помогая с прогнозированием и планированием природоохранных мер. Полезно также сравнивать динамику популяций видов, имеющих низкую и высокую численность. Широко распространено мнение, что сильнее всего потеря биоразнообразия затрагивает редкие виды, однако авторы недавней публикации в журнале Nature — ученые из Германии, России и Великобритании, — пришли к противоположным выводам.

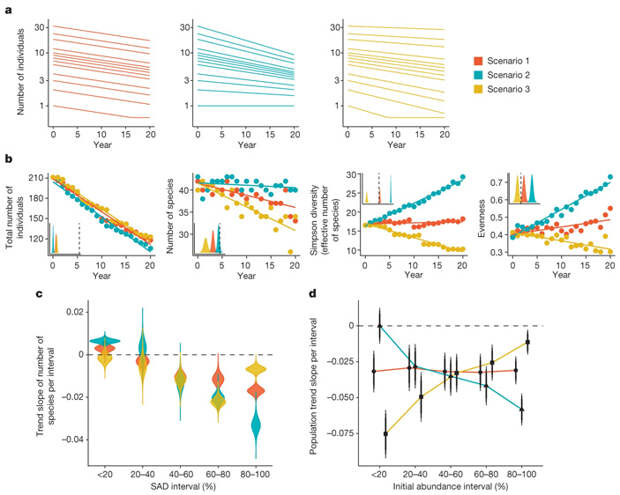

Авторы отметили, что наблюдаемый общий тренд на сокращение численности насекомых может объясняться разными моделями, и рассмотрели три наиболее важных сценария событий (рис. 3):

1) Пропорциональное снижение численности: скорость исчезновения многочисленных видов примерно та же, что и более малочисленных — средних или редких. При таком сценарии видовое богатство убывает по мере исчезновения редких видов, то есть когда их численность станет равна нулю (см. Е. Бадьева, 2011. Видовое богатство зависит от структуры сообщества). Индекс Симпсона, на который влияют прежде всего многочисленные виды, не изменяется, а выравненность немного увеличивается при сближении значений численности видов из разных групп. Поведение SAD сложнее: по мере сокращения числа самых обильных видов показатель для них уменьшается, но возможно некоторое увеличение SAD для редких насекомых, поскольку виды с исходно средней численностью сдвинутся в область с низкой. В каждом конкретном случае значения SAD зависят от того, сколько малочисленных видов исчезнут из сообщества.

2) Численность многочисленных (обильных) видов снижается быстрее, чем малочисленных (редких). При этом сценарии видовое богатство не меняется, поскольку малочисленные виды сохраняются. Выравненность и разнообразие видов растут, поскольку значения их относительного обилия становятся близки. SAD для малочисленных видов значительно увеличивается.

3) Численность малочисленных (редких) видов снижается быстрее, чем более многочисленных (обильных). В этом случае видовое богатство убывает быстрее всего, поскольку исчезают многие малочисленные видов. Также снижаются разнообразие и выравненность. SAD для малочисленных видов уменьшается, поскольку сокращение обилия многочисленных видов не приводит к их переходу в разряд редких.

Ученые поставили задачу выяснить, какой из сценариев (или их сочетание) лучше всего объясняют реальную динамику численности животных в разных экосистемах.

Новая статья представляет собой метаанализ, проведенный на основе множества исследований численности насекомых, — в общей сложности было использовано 106 работ, описывающих 923 местообитания. Понятие «насекомые» в данном случае использовано для совместного обозначения не только самих насекомых (Insecta), но и скрыточелюстных (Entognatha) — их примитивных родственников, таких как протуры, коллемболы и двухвостки, — а также паукообразных (пауков и клещей). Длительность наблюдений в исследованиях варьировала от 9 до 64 лет (медианное значение — 20 лет), число изученных площадок — от 1 до 138 (медиана — 3).

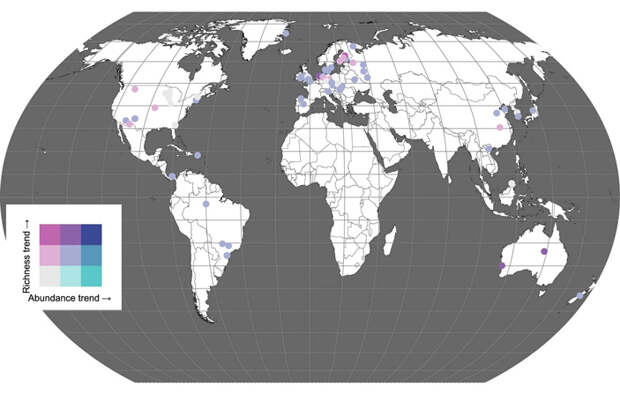

Охват регионов исследования очень широк. Как и в большинстве подобных работ, лучше всего представлены Северная Америка и Европа (более двух третей данных), но включены и наблюдения из Центральной и Южной Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Австралии и Новая Зеландии (рис. 4).

В 75 использованных для анализа публикациях имелись готовые метрики биоразнообразия — по меньшей мере две (как правило, обилие и видовое богатство). 57 работ, описывающих 551 местообитание, содержали полные данные об изменениях состава сообществ. Для таких публикаций авторы самостоятельно рассчитали характеристики биоразнообразия.

Все данные хранятся в созданной авторами базе InsectsChange, которую перед анализом дополнили за счет новых статей. Предварительно данные «очистили», удалив те, которые могли привести к некорректным результатам из-за краевых эффектов, неравномерного сэмплирования, неполноты и т. д. Точность определения видов была приведена к одному «таксономическому разрешению» — до вида, рода или более крупной группы.

Насекомых каждого сообщества разделили на пять групп в соответствии с их обилием — от самых многочисленных до имеющих минимальную численность. Далее авторы рассчитали общие тренды обилия насекомых и ряд взаимодополняющих метрик биоразнообразия. Для анализа использовали иерархические байесовские модели авторегрессии, которые выявили различия между сообществами и популяциями их разных экосистем.

Результат подтвердил описанный ранее авторами тренд на общее снижение числа насекомых в наземных экосистемах, согласно которому их обилие падает на 1,49% за год (в отдельных случаях падение варьирует от 0,53% до 2,28%; R. van Klink et al., 2020. Meta-analysis reveals declines in terrestrial but increases in freshwater insect abundances). Если рассматривать только данные для полностью описанных сообществ, тенденция будет та же, но среднее ежегодное снижение общего обилия составит 1,22%.

Чтобы понять, какая из трех описанных моделей реализуются в реальных сообществах, авторы вычислили для них изменения различных метрик биоразнообразия. Оказалось, что общее видовое богатство снижалось со скоростью 0,29% за год (или 0,2%, если рассматривать только полностью описанные сообщества). Показано небольшое по величине, но значимое снижение видового богатства, что отличает новую публикацию от более ранних, которые не нашли подобную тенденцию.

Различные показатели разнообразия — «предсказанное» разнообразие (rarefied diversity), которое получают для подмножества из выборки, индексы Шеннона и Симпсона говорят об отсутствии трендов изменения относительного обилия. Иными словами, соотношение численности видов из разных групп сохраняется. В то же время выравненность видов (рассчитана на основе индекса Симпсона и обилия) демонстрирует отчетливый рост. Авторы отметили, что наблюдаемые изменения видового богатства связаны прежде всего с суммарной численностью насекомых разных видов в составе сообщества и не обязательно отражают соотношение их численностей.

Полученные метрики позволили отбросить третий сценарий с быстрой потерей редких видов. Они соответствуют либо пропорциональному сокращению численности видов разных групп в соответствии с первым сценарием (в частности, при неизменных метриках), либо более быстрому исчезновению многочисленных групп по второму сценарию.

Поэтому ученые дополнительно сравнили тренды обилия для видов из разных классов численности. Всех животных на основе метрики SAD разделили на пять категорий с равными суммарными значениями обилия. Оказалось, что быстрее всего исчезают самые многочисленные виды (−0,8% ежегодно) и виды со средней численностью (от −0,33% до −0,43%). 20% самых редких видов — разнородная категория, куда входят виды насекомых со стабильно низкой численностью, ранее многочисленные виды и только начавшие заселять местообитание виды, — не показали значимого тренда.

Неопределенность со сценарием сохранилась, так что авторы добились еще большего «разрешения» моделей и получили динамику на уровне отдельных популяций для каждого из пяти классов по численности. Для этого использованы дополнительные статистические приемы, в том числе оценка чувствительности (sensitivity) моделей — подробнее о них можно прочесть в приложении к оригинальной публикации.

Новый анализ указал, что наиболее многочисленные на момент начала наблюдений виды теряют численность быстрее всего — в среднем на 7,72% в год. Обилие других насекомых также падает, но не так быстро — снижение от 4,63% до 6,14% ежегодно. Далее ученые проверили, есть ли корреляция между средними популяционными трендами и суммарной численностью сообщества. Такая связь показана для всех пяти классов, но максимальна опять-таки в случае самых многочисленных.

Авторы пришли к выводу, что изменение биоразнообразия определяется прежде всего уменьшением суммарного обилия сообществ, в меньшей степени — сокращением их видового богатства. Из трех перечисленных сценариев самым правдоподобным оказался второй (более быстрая потеря многочисленных видов), но в какой-то степени подходит и первый (пропорциональное сокращение в разных группах численности). Вероятно, в природе сочетаются оба сценария: исходно многочисленные виды быстро, но пропорционально друг относительно друга теряют численность. При этом исчезающие редкие виды зачастую заменяют другие, также имеющие низкое обилие, что снижает видовое богатство сообщества, но при этом число таких видов может оставаться более-менее постоянным.

Новая работа отводит ведущую роль в потере биоразнообразия насекомым многочисленных, а не редких видов. Это противоречит устоявшимся представлениям и выводам опубликованных ранее статей, подчеркивая важность дальнейших исследований проблемы. Однако обсуждаемая статья не претендует на выявление универсальных и глобальных трендов. Авторы подчеркивают, что отмеченные ими тенденции нельзя в готовом виде экстраполировать на другие географические области. Более того, как и многие подобные работы, публикация описывает главным образом Европу и Северную Америку — самые изученные регионы Земли. Если их исключить, четких изменений обилия и видового богатства отследить не получится. По-видимому, это связано с недостатком данных из других областей и их неоднородностью.

Также публикация не учитывает пресноводные экосистемы, которые следует рассматривать отдельно. Ранее те же авторы показали, что обилие насекомых в реках, озерах и других водоемах суши в действительности даже возросло (R. van Klink et al., 2020. Meta-analysis reveals declines in terrestrial but increases in freshwater insect abundances). В то же время группа ученых, изучавшая пресные воды США, пришла к выводу о сокращении суммарного числа насекомых при увеличении видового богатства.

К категории самых обильных относятся различные насекомые из неродственных систематических групп — это моли (мелкие чешуекрылые с ночным или сумеречным образом жизни), жуки, короткоусые прямокрылые и т. д. Среди них есть как вредители сельского хозяйства (например, кукурузная тля Rhopalosiphum maidis), исчезновение которых не вызывает особой тревоги, так и полезные для человека — в частности, уничтожающие вредителей хищные жуки.

Сокращение обилия насекомых, которые ранее встречались массово, кажется неожиданным, но в действительности для отдельных видов оно было описано давно. Широко обсуждалось сокращение популяций бабочки-монарха Danaus plexippus (рис. 1), популярной благодаря яркой окраске и протяженным сезонным миграциям. Оно характерно и для гораздо менее привлекательной пенницы слюнявой (Philaenus spumarius).

Истории известны и примеры полного вымирания прежде очень многочисленных видов — например, саранчи Скалистых гор (Melanoplus spretus, рис. 6). Еще в XIX веке эти прямокрылые были массовым вредителем в Северной Америке, но уже в самом начале XX века они полностью вымерли. Любопытно, что подобная судьба в те же годы постигла и ранее очень многочисленного странствующего голубя (Ectopistes migratorius, см. картинку дня Марта, последний странствующий голубь), который также во многом исчез по вине человека.

«Мы предполагаем, что основные причины связаны с недавними антропогенными изменениями. Например, специальные исследования объясняют сокращение численности некоторых распространенных видов изменением климата, интенсификацией землепользования и снижением питательной ценности растений. Некоторые виды также могли быть многочисленными в прошлом, поскольку зависели от определенных типов исторического землепользования (например, традиционного сельского хозяйства), но в последнее время их численность сократилась, поскольку землепользование изменилось», — прокомментировал один из авторов исследования, профессор РАН д. б. н. Константин Гонгальский из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

Источник: Roel van Klink, Diana E. Bowler, Konstantin B. Gongalsky, Minghua Shen, Scott R. Swengel & Jonathan M. Chase. Disproportionate declines of formerly abundant species underlie insect loss // Nature. 2024. DOI: 10.1038/s41586-023-06861-4.

Михаил Орлов

Свежие комментарии